RPAを効果的に活用するために欠かせないのが「導入後の運用体制」です。適切なルール設計や定着化が進めば、属人化やエラー対応の負担を抑えながら、自動化の効果を最大化できます。

本記事では、4つの代表的な運用スタイルを比較しながら、よくある課題と解決策、体制変更の事例を紹介。自社に合った最適な運用方法を見つけるヒントを提供します。

RPA導入で本当に重要なのは「導入後の運用」

RPAを導入して業務を自動化する際、成功のカギを握るのは「導入後の運用」です。

もちろん、選定するツールや自動化対象の業務設計も欠かせません。しかし、それ以上に重要なのは、導入したRPAを継続的に活用できる体制づくりです。たとえば、エラーが発生した際の対応や、業務フローの変更に伴うロボット修正に、すぐ対応できるかどうかで成果は大きく変わります。

そのためには、導入前の段階から運用体制を具体的にイメージしておくことが不可欠です。

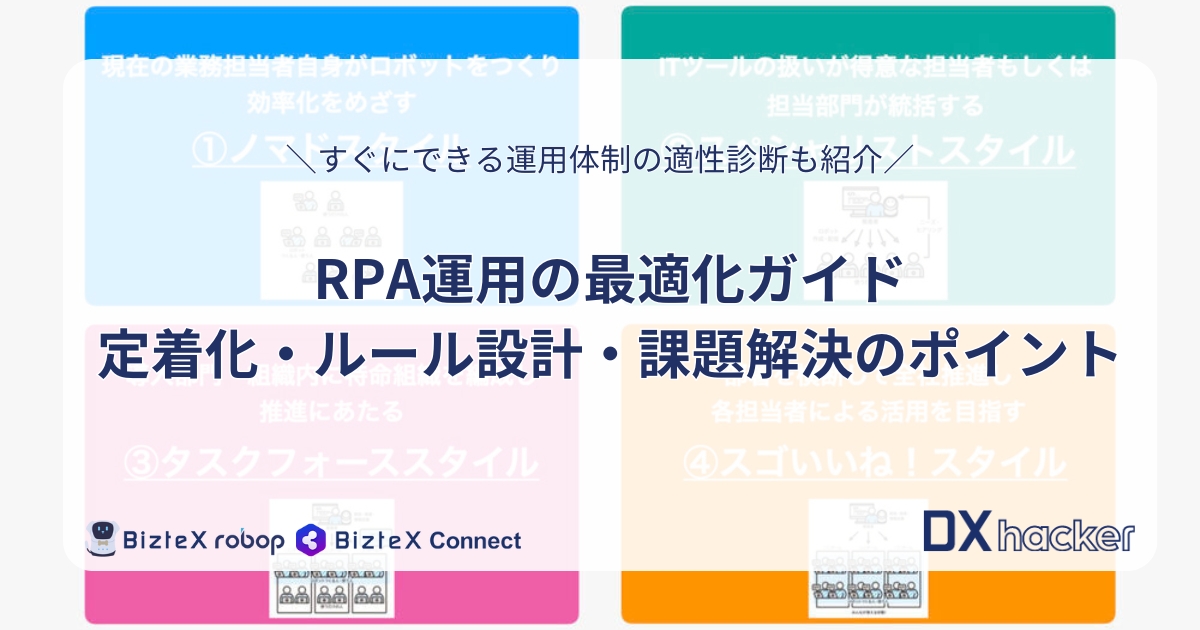

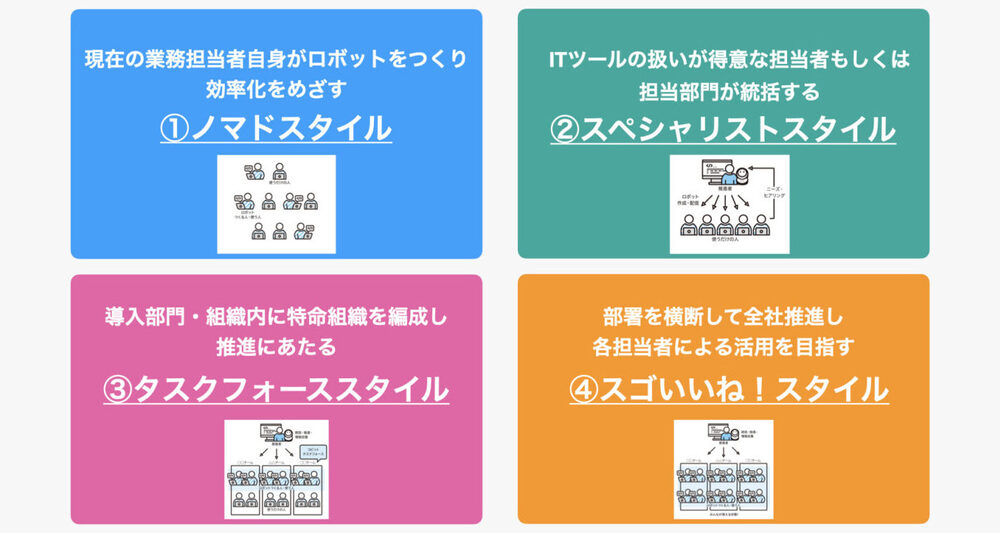

BizteXでは、RPAの運用体制を大きく4つのパターンに整理しています。以下でそれぞれの特徴をご紹介しますので、自社の運用方針を検討する際の参考にしてください。

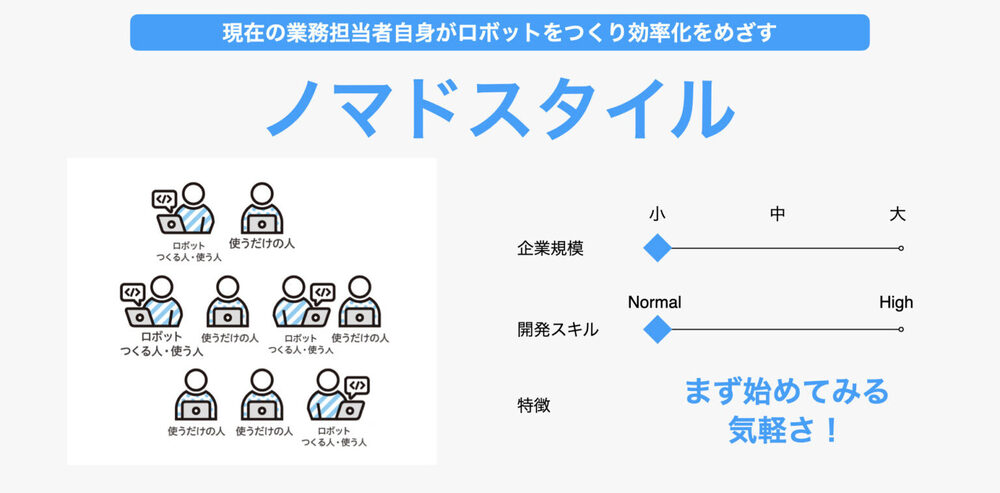

RPA導入時の運用体制①ノマドスタイル

最初にご紹介するのは「ノマドスタイル」です。ノマド(=遊牧民)のように、各メンバーが自由にRPAを活用する体制を指します。

このスタイルでは、業務担当者が自分の業務に合わせてロボットを作成し、効率化を進めます。ロボットをカスタマイズして使いやすくする人もいれば、既存のロボットをそのまま利用する人もいるなど、活用の仕方は人によってさまざまです。

メリットは、自由度の高さと気軽さです。使いたい人だけが利用できるため、現場に余計な負担やストレスを与えません。

一方で、利用が各メンバーの判断に委ねられるため、思ったほど自動化が進まなかったり、全社的に浸透するまでに時間がかかる可能性があります。そのため、まずは小規模で柔軟にRPAを試したい企業に適したスタイルといえます。

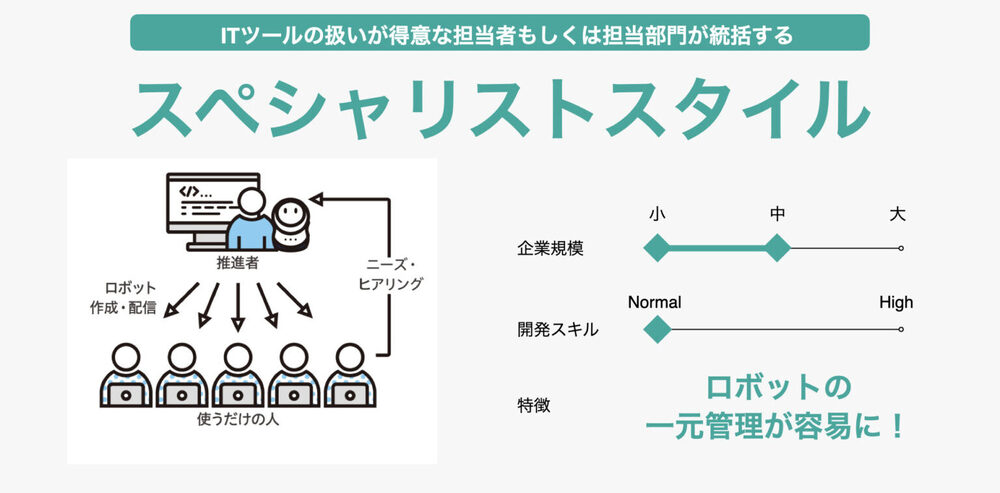

RPA導入時の運用体制②スペシャリストスタイル

2つ目は「スペシャリストスタイル」です。このスタイルでは、ITツールに精通した担当者や専門チームが現場のニーズをヒアリングし、専任でロボットを作成します。

最大のメリットは、現場メンバーがロボット作成に時間を割かなくてよい点です。多くの場合、現場は既存業務で手一杯のため、自動化の要望があっても実際にロボットを構築する余裕がありません。そのような状況でも、スペシャリストが担当することで、現場は日々の業務に集中しながら自動化を進められます。

さらに、ロボットが一元管理されるため、トラブルが発生しにくく、安定運用しやすいのも特徴です。特に、情報システム部など専門部門を持つ企業に適したスタイルといえるでしょう。

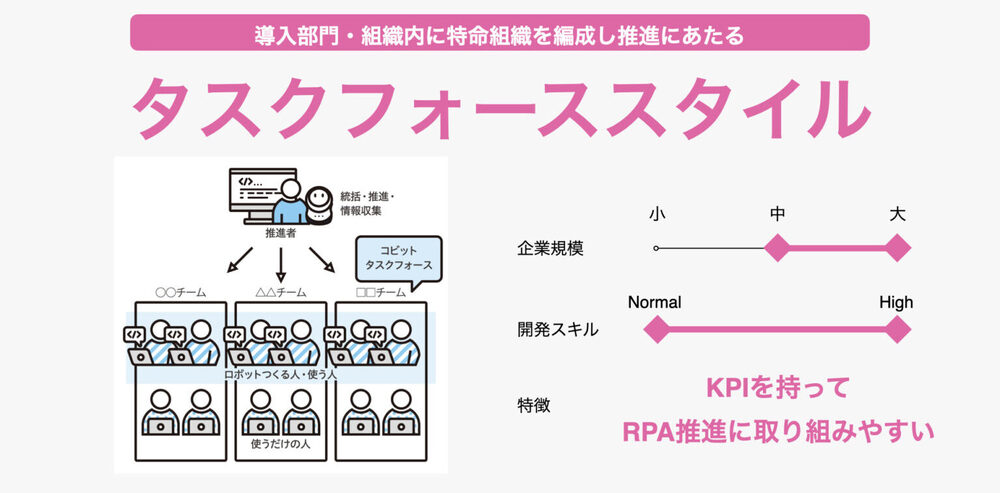

RPA導入時の運用体制③タスクフォーススタイル

3つ目は「タスクフォーススタイル」です。各導入部門や組織内に、RPA推進を担う特命チームを編成する方法です。

スペシャリストスタイルでは一部の専門チームが全社的に対応しますが、タスクフォーススタイルでは各部署に専任メンバーを配置します。そのため、現場により近い立場でニーズをヒアリングしながら自動化を進められ、部門ごとに最適な形で導入できるのが特徴です。

現場のメンバーは要望を伝えるだけで済み、ロボット作成は担当メンバーが担うため、通常業務に支障をきたしません。また、特命チーム内での統制も取りやすく、KPIを設定して計画的にRPA化を推進できます。

リソースを確保でき、業務自動化を組織的に加速させたい企業に最も適したスタイルといえるでしょう。

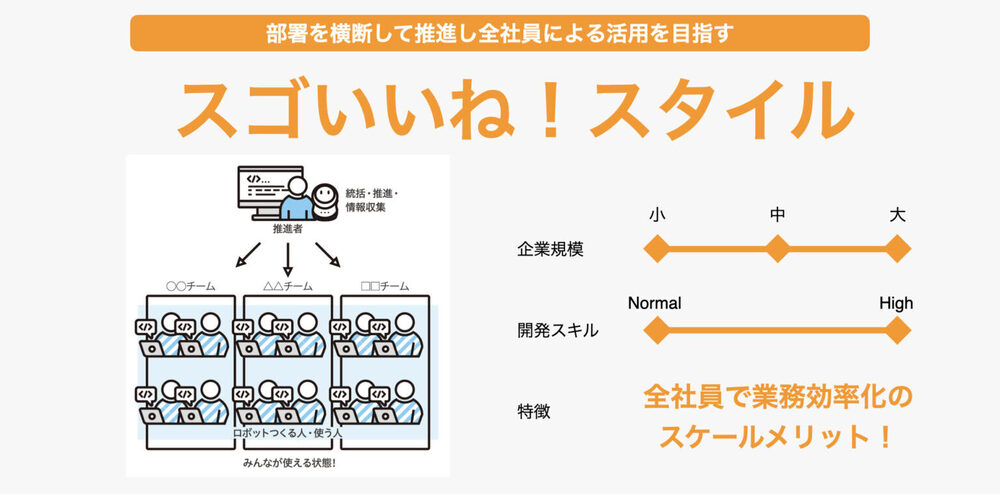

RPA導入時の運用体制④スゴいいね!スタイル

最後にご紹介するのは「スゴいいね!スタイル」です。全社員が業務の自動化に取り組み、部署を横断して連携しながらロボットを作成・活用する方法です。

このスタイルでは、全員がRPAを使いこなすことで自動化を最大限に推進できるのが特徴です。さらに、成功事例を積極的に全社で共有・展開することで、組織全体の業務効率化につなげられます。

全社員で取り組む体制であるため、部分的な業務改善にとどまらず、主力業務の効率化まで幅広く実現できます。全社的にRPAを活用し、大規模な業務変革を目指す企業に最適なスタイルといえるでしょう。

\業務の自動化、まずは無料で試しませんか?/

よくあるRPA運用課題トップ3

RPAは導入後の運用を定着させてこそ効果を発揮しますが、現場では共通する課題も多く見られます。ここでは代表的な3つの課題をご紹介します。

属人化による停滞

RPAを一部の担当者だけが扱う体制では、知識やノウハウが特定の人に依存しがちです。その結果、担当者が異動や退職した際にロボットが放置され、運用が滞るリスクがあります。

属人化を防ぐには、ロボットの設計ルールを標準化し、複数人で管理・共有できる体制を整えておくことが重要です。

エラー対応が後手に回る

システムの仕様変更や業務フローの見直しによって、ロボットが突然停止してしまうことは少なくありません。エラー発生時に誰がどのように対応するかが明確でない場合、復旧までに時間がかかり業務全体に影響を及ぼします。

トラブルに備えた担当者の明確化や外部サポートの活用により、安定稼働を維持しやすくなります。

改善活動が続かない

導入当初は効果が出やすいものの、その後に改善を怠ると成果が頭打ちになり、導入目的を十分に果たせないことがあります。RPAは一度入れたら終わりではなく、業務の変化に合わせてロボットを更新・最適化し続けることが不可欠です。

定期的にKPIを設定し振り返りを行うことで、継続的な改善と成果の最大化につながります。

>>「DX失敗を回避するための基礎知識と成功へのステップ」資料をDLする

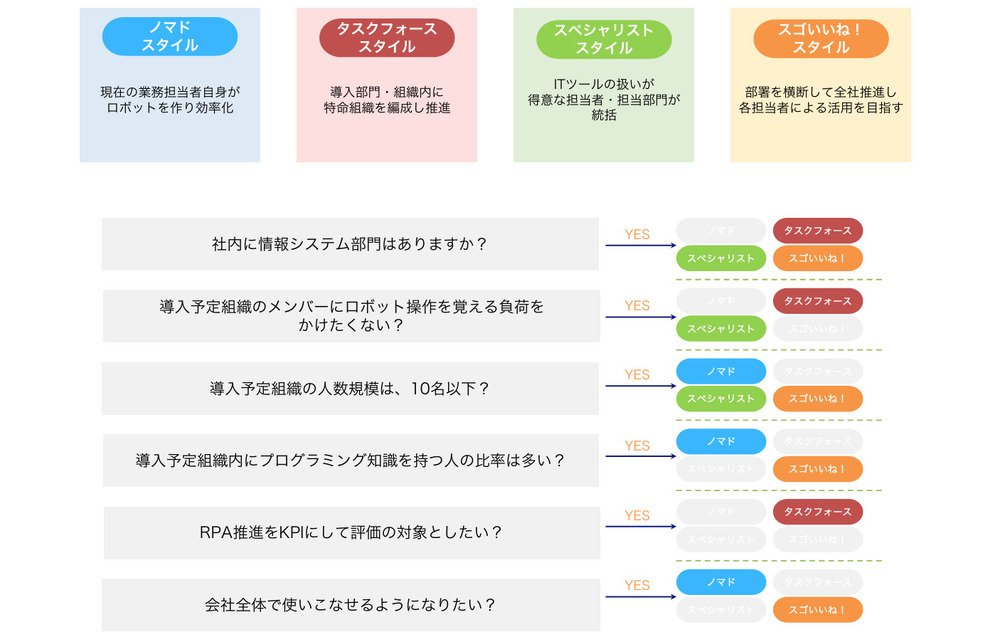

RPA適性診断で自社に合ったスタイルをみつけよう!

「4つの運用体制は理解できたけれど、結局どれが自社に合っているのだろう…」と迷っている方は、ぜひ適性診断を活用してみてください。

6つの観点に関する質問に答えることで、自社と相性の良いスタイルを導き出せます。基本的には、自社が重視するポイントや現場の状況にあわせて最適な運用体制を選ぶのが効果的です。診断結果を参考に、自社にフィットする運用スタイルを検討してみましょう。

\事例を含めて5分でRPAがわかる/

※今ならIT導入補助金制度を利用して、最大50%OFFで導入できます

RPA導入後に運用体制を変えていくケース

RPAを活用している企業の中には、導入当初のスタイルから別の運用体制に切り替えることで、より効果的に活用できるようになった事例も多くあります。自由度の高いRPAだからこそ、運用体制も柔軟に見直すことが大切です。

ここでは代表的な2つの事例をご紹介します。自社のニーズや理想とするスピード感を踏まえ、場合によっては運用体制の変更も検討してみましょう。

■A社の場合:ノマドスタイル→スペシャリストスタイル

当初はノマドスタイルを採用し、現場メンバーに自由にRPAを使わせていました。しかし、ロボットを作成する時間を十分に確保できず、自動化が思うように進みませんでした。

そこでシステム関連の担当者が専任となり、スペシャリストスタイルへ移行。結果として、現場メンバーに負担をかけることなく自動化を進めることに成功しました。

■B社の場合:スペシャリストタイプ→ スゴいいね! スタイル

当初は一部の担当者のみがロボットを作成するスペシャリストスタイルを採用していました。しかし、現場から想定以上に自動化の要望が寄せられ、対応が追いつかなくなってしまいました。

そこで、部署横断で全社員が取り組む「スゴいいね!スタイル」に移行。結果的に想定以上の業務を自動化でき、各部門のメンバーがコア業務に集中できる時間が増え、生産性の大幅な向上につながりました。

BizteXのサービスで支援できる運用体制

RPAの運用体制は企業によって最適解が異なります。BizteXでは、スモールスタートで現場主導の運用を進めたい場合から、全社的な最適化を目指したい場合まで、それぞれに適したサービスを提供しています。

ここでは代表的な2つのサービスをご紹介します。

BizteX robop:現場主導で始めやすいデスクトップ型RPA

「ノマドスタイル」や「スペシャリストスタイル」のように、現場に近いメンバーが主体となって自動化を進めたい企業に適しているのが「BizteX robop」です。

BizteX robopは、専門知識がなくても扱える直感的なUIを備えたデスクトップ型RPA。現場担当者が自分の業務に合わせてロボットを作成したり、既存のロボットを活用したりと柔軟に使い分けることができます。

- 小規模導入から始めやすい:部署単位でトライアルを行い、自動化効果を確認しながら社内展開が可能

- 学習コストが低い:短期間で操作を習得できるため、現場メンバーが無理なく活用できる

- 2週間の無料トライアル:導入前に効果を体感でき、失敗リスクを抑えられる

特に「まずは特定業務の効率化から試したい」「現場主導で小さく始めたい」という企業に最適なサービスです。

インテリジェント フロー:全社的な運用体制を強化する次世代サービス

一方で「タスクフォーススタイル」や「スゴいいね!スタイル」のように、部署横断や全社的にRPAを展開していきたい企業に適しているのが「インテリジェント フロー」です。

インテリジェント フローは、BizteX独自のIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)を基盤としたサービスで、AIと人の知見を組み合わせて業務プロセス全体を最適化します。運用体制を外部に委託できるため、現場に過度な負担をかけずに自動化を推進できるのが特徴です。

- 業務分析から運用改善まで一貫支援:導入前の要件整理から、運用中のロボット修正や改善までカバー

- 属人化を防ぎ、安定した運用を実現:継続的に運用体制を改善し、長期的な成果を確保

- 無料プランからスタート可能:小規模な業務から試しつつ、全社最適化へ段階的に発展できる

「部分的な自動化にとどまらず、全社的なDXを推進したい」「運用負荷を減らしながら成果を最大化したい」という企業に最も適したサービスです。

▼より詳しく知りたい方は下記記事をチェック

\社内リソースがないなら、AI×人に任せよう/

※無料プランから始められる、現場に優しい自動化サービス

まとめ:自社に合った運用体制とサービス選びが成功のカギ

RPAの導入を成功させるには、ツール選びや対象業務の設計だけでなく、導入後の運用体制をどう構築するかが重要です。

- ノマドスタイル:小規模に柔軟に試したい企業向け

- スペシャリストスタイル:専門人材が効率的に進めたい場合に有効

- タスクフォーススタイル:リソースを投下して組織的に推進したい企業に最適

- スゴいいね!スタイル:全社的なDXを加速させたい場合に有効

さらに、状況によっては導入後にスタイルを変更することで、より適切にRPAを活用できるケースもあります。

BizteXでは、現場主導で始められる「BizteX robop」と、全社的な運用体制を強化できる「インテリジェント フロー」の2つのサービスを提供し、企業ごとのニーズに合わせた運用を支援しています。

自社の現場状況や目指すゴールに応じて、最適な運用スタイルとサービスを選択することが、RPA活用の成功を大きく左右します。

\事例を含めて5分でRPAがわかる/

※今ならIT導入補助金制度を利用して、最大50%OFFで導入できます