クラウドサービスや業務システムが増える中で、「転記作業」「二重入力」「更新遅延」といった課題に悩む企業は少なくありません。これらを解消する手段として注目されているのがデータ連携です。

本記事では、データ連携の基本や仕組みから、代表的なツール(RPA・iPaaS・ETL・IPO)の特徴、さらに自社に合う基盤の選び方までをわかりやすく整理します。加えて、BizteX Connectやインテリジェント マイニング、インテリジェント フローといった最新のサービスも紹介し、実務に役立つ視点で解説します。

データ連携とは?基本をわかりやすく解説

データ連携とは、異なるシステムやサービス間で必要なデータをやり取りし、業務の一貫性を保つ仕組みを指します。顧客情報や勤怠データ、会計処理など、複数部門で共通して利用するデータを正しく同期させることで、二重入力や情報の不一致を防げます。

方法は大きく「API連携」「ファイル連携」「データベース連携」に分かれ、それぞれに得意・不得意があります。

API連携

API連携は、システム同士が公式に提供するインターフェースを通じてデータをやり取りする方式です。リアルタイム性と正確性に優れ、クラウドサービス間の接続では主流となっています。ただし、API仕様の理解や認証設定が必要で、変更対応などの運用負荷も発生します。

そこで役立つのがiPaaS(BizteX Connect)です。ノーコードでAPI連携を構築できるため、知識がなくても短期間で安定した仕組みを作れます。

ファイル連携

CSVやExcelといったファイルを経由してデータを受け渡す方式です。レガシー環境やAPIが提供されていないシステムでも利用できるため、導入しやすい点が特徴です。

一方で、ファイルの更新タイミングに依存するためリアルタイム性に弱く、フォーマット変更の影響を受けやすい課題もあります。ファイル連携を採用する場合は、自動化ツールと組み合わせて再送やエラー通知を仕組み化すると安心です。

データベース連携

データベース連携は、基幹システム同士を直接つなぐ方式です。大量データや厳格な整合性が必要な業務に向いています。変更データ取得(CDC)やトリガーを用いることで、効率的にデータを同期可能です。

ただし設計や保守には高度な専門知識が必要で、システム変更の影響を受けやすいため、長期的な運用体制を考慮した導入が欠かせません。

データ連携が必要とされる背景

クラウドやSaaSの導入が進む一方で、部門単位の最適化が先行し、同じデータでも定義・粒度・更新頻度がばらつくケースが増えています。結果として、転記や突合作業が常態化し、意思決定の遅れやミスを招きます。

以下の3点が、とくにボトルネックになりやすい領域です。

部門ごとに乱立するSaaSの問題

営業、経理、人事などが個別に選んだSaaSは、導入の敷居が低い反面、顧客IDの体系や項目名、数値の定義が揃わないまま運用されがちです。たとえば「リード数」「案件」など同じ言葉でも算入条件が異なり、ダッシュボードの数値が合いません。

さらに、CSVの列設計やコード体系が部門ごとに異なるため、マッピングや名寄せの負荷も跳ね上がります。まずは「どのシステムが何のオーソリティ(正本)か」「どの頻度で誰が更新するか」を統一し、マスタの責任分担と更新ルールを明確にすることが、連携設計の出発点になります。

人的ミス・作業負荷のリスク

手作業の転記やコピペは、列ズレ・フォーマット不一致・型変換ミスを招きやすく、繁忙期にはエラー率が上がります。担当者の退職や配置換えで手順が失われると、再現性も下がります。監査やコンプライアンスの厳格化が進む中、こうした属人運用は監査証跡や説明責任の観点でもリスクです。

解決には、入力検証・コード整合・重複排除といった検証ルールの機械化、失敗時の自動通知・再送・保留の仕組み化、そして例外が出たときだけ人が判断するヒューマンインザループの設計が有効です。人は判断に、機械は反復処理に、それぞれ役割を分けましょう。

リアルタイムな意思決定に必要なデータ統合

在庫最適化、商談確度の見極め、広告投資の調整など、現場の意思決定は日次〜時間単位での更新を前提に動きます。ここで重要なのは、単なる集計の高速化ではなく、鮮度×正確性×可観測性を同時に満たすことです。

具体的には、Webhookによるイベント駆動のAPI連携や、CDC(変更データ取得)での準リアルタイム同期を組み合わせ、遅延許容時間と再送ポリシーをあらかじめ設計します。ダッシュボードに流れる数値の“正しさ”が担保されてこそ、アラートの閾値設定や自動アクションが機能し、現場の判断スピードと精度がそろって向上します。

\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/

データ連携ツールの種類と比較ポイント

データ連携を進める際には、複数の選択肢があります。代表的なのが「RPA」「iPaaS」「ETL/ESB」、そして近年注目を集める「IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)」です。それぞれ得意領域や制約が異なるため、自社の目的やリソースに合わせて選択・組み合わせることが重要です。以下では各ツールの特徴を整理します。

RPA(Robotic Process Automation)

RPAは、PC上の操作をソフトウェアロボットに代行させる仕組みです。APIがないシステムでも画面操作を模倣して自動化できるのが強みで、請求書のダウンロードや転記作業などに適しています。

代表的なツールが「BizteX robop」。Excelやブラウザ操作を自動化でき、プログラミング知識がなくても現場で利用可能です。ただしUI変更や例外処理に弱く、メイン連携というより「周辺作業の補完」に向いています。

>>RPAとは?初心者にも簡単にわかりやすく解説|導入メリットと限界も紹介

iPaaS(Integration Platform as a Service)

iPaaSは、クラウドサービス間のAPI連携をノーコードで実現できるプラットフォームです。多くのSaaSに対応したコネクタやテンプレートが用意されており、専門知識がなくても短期間で安定した連携を構築できます。

代表例が「BizteX Connect」です。Webhook通知やスケジュール実行、エラー検知といった運用機能も揃っているため、クラウド環境を中心に業務を回す企業にとっては最初の選択肢になります。ただし、複雑な条件分岐や人の判断が入る処理は不得意なため、より高度な最適化には他の仕組みと組み合わせが必要です。

>>iPaaSとは?その基本・課題・次に選ばれる「インテリジェント フロー」まで解説

ETL/ESB

ETL(Extract, Transform, Load)やESB(Enterprise Service Bus)は、基幹システム間の大量データを正確に処理・統合するための仕組みです。データ変換やクレンジング、検証ルールを厳密に設計できるため、大量処理や会計・在庫などの基幹系業務に向いています。

ただし、初期構築に時間とコストがかかり、クラウドSaaSの頻繁な仕様変更には対応が難しいケースもあります。実務では、基幹系はETL/ESB、クラウド系はiPaaSといった役割分担で利用されるケースが増えています。

IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)

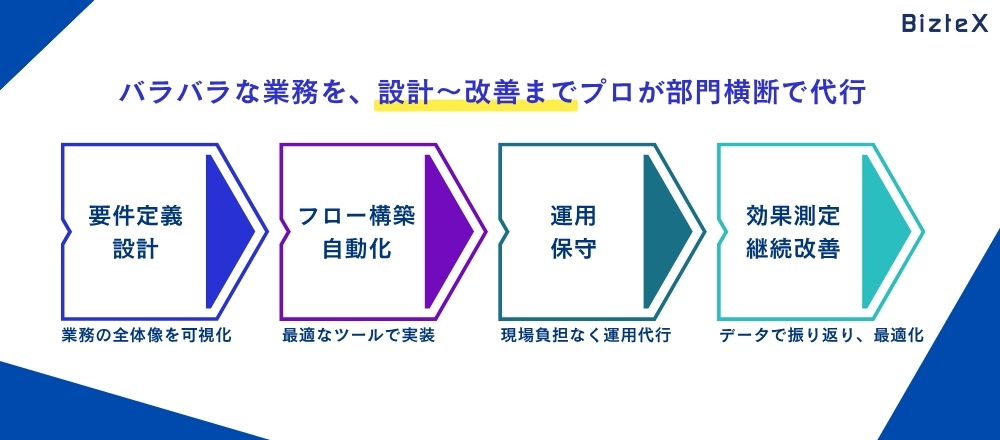

IPOは、RPA・iPaaS・AIなど複数の技術を横断的に組み合わせ、業務プロセス全体を最適化する次世代の業務改善ソリューションです。従来の「部分的な自動化」とは異なり、設計・構築・運用・改善を専任チームが担う点が大きな特長です。現場にツール操作を求めず、レガシーやオンプレシステムとも柔軟に接続できるため、全社横断の業務効率化を実現できます。

BizteXが提供するインテリジェント フローは、このIPOをサービス化したもので、導入後も「インテリジェント マイニング」で分析、「インテリジェント HUB」で効果測定を行い、継続的に改善できる仕組みを備えています。

>>IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)とは?概要・メリット・活用方法を解説!

比較表(要点整理)

| 区分 | 主目的 | 強み | 弱み | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| RPA (例:BizteX robop) | 画面操作の自動化 | API非対応システムでも利用可/短期導入が可能 | UI変更や例外に弱く、保守負荷が高い | ファイル整形、ダウンロード処理、定型転記 |

| iPaaS (例:BizteX Connect) | SaaS間API連携 | ノーコードで構築可能/運用機能も充実 | 複雑な条件分岐や人の判断は不得意 | クラウドSaaS間のデータ同期、通知連携 |

| ETL/ESB | 大量データ統合 | 高度な変換や検証/基幹系との親和性が高い | 初期構築が重い/クラウド変化に弱い | 会計、在庫、DWH連携 |

| IPO (例:インテリジェント フロー) | 業務プロセス全体の最適化 | ツール操作不要/AI+人で設計〜改善まで担う | 要件整理が不可欠/単体導入より広範囲 | 部門横断プロセスの最適化、DX推進基盤 |

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

従来のデータ連携とIPOの違い

データ連携と一口に言っても、そのアプローチは大きく変化してきました。従来はRPAやiPaaSなどのツールを部分的に活用することが主流でしたが、近年は「業務全体をどう最適化するか」という視点が求められるようになっています。ここでは、従来型の連携とIPOの違いを整理します。

従来のデータ連携の特徴と課題

従来のデータ連携は、個別の課題解決を目的にRPAやiPaaSを導入するケースが中心でした。一定の効率化効果は得られるものの、業務全体の最適化にまで至らないことが多く、結果的に現場への負担が残ってしまいます。

代表的な課題は以下の通りです。

- ツール単位での“点”の自動化に留まり、全体最適化が難しい

- システム改修やルール例外に弱く、メンテナンスコストが高い

- 各部門ごとに独自運用となり、組織横断での改善が進みにくい

IPOのアプローチの特徴

IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)は、従来の自動化アプローチを拡張し、業務全体を一気通貫で最適化する枠組みです。自動化だけでなく、プロセスの設計・実装・改善までを継続的に支援し、変化に強い仕組みを実現します。

特に以下の点が大きな特長です。

- RPA・iPaaS・AIを統合し、業務フロー全体を横断的に最適化

- インテリジェント マイニングで改善対象を定量的に特定

- 専任チームが構築から運用・改善まで伴走し、“使われ続ける”仕組みを担保

従来のデータ連携とIPOの比較表

| 項目 | 従来のデータ連携(RPA/iPaaS中心) | IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション) |

|---|---|---|

| 自動化範囲 | 単一タスクや特定システムに限定 | 部門横断・業務全体を対象 |

| 運用負荷 | 現場や情シスが都度対応 | 専任チームが運用・改善を伴走 |

| 柔軟性 | システム変更や例外処理に弱い | 設計から改善まで一貫支援で変化に強い |

| 効果の持続性 | 部分的・短期的に留まりやすい | 改善サイクルにより持続的に効果を発揮 |

| 可視化・分析 | 限定的、効果測定が難しい | インテリジェント マイニングで定量化可能 |

\業務の自動化、まずは無料で試しませんか?/

BizteXが提供するデータ連携サービス

BizteXは、単なるデータ連携ツールの提供にとどまらず、業務プロセスの設計から運用・改善までを一気通貫で支援するサービスを展開しています。ここでは、代表的なサービスを3つ取り上げ、その特徴を整理します。

BizteX Connect|クラウド間データ連携を支えるiPaaS

BizteX Connectは、クラウドサービスやSaaSアプリケーションをノーコードでつなぐiPaaSです。Salesforce・kintone・Slackなどの主要サービスとのAPI連携をテンプレート化しており、システム部門に依存せず現場部門から導入可能です。データ転記や通知業務を自動化することで、情報の分断を防ぎ、リアルタイムな情報共有を実現します。

BizteX robop|現場業務を補完するデスクトップ型RPA

BizteX robopは、PC操作を自動化するデスクトップ型RPAです。会計システムへのデータ入力や定型帳票の作成など、人が手作業で行っていた業務を自動処理に置き換えます。とくに既存のオンプレミスシステムやクラウド非対応ツールとも相性がよく、クラウド連携だけではカバーできない現場業務を補完する役割を果たします。

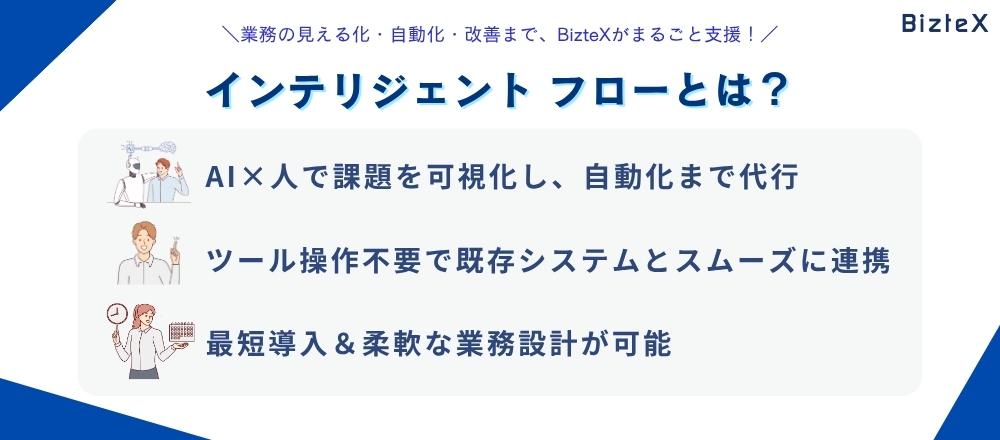

インテリジェント フロー|IPOを具現化する次世代サービス

インテリジェント フローは、BizteXが提供するIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)をサービスとして具現化したものです。AI業務分析(インテリジェント マイニング)による課題特定から、フローテンプレートを活用した設計、導入後の継続的改善までを一気通貫で支援。現場の操作負担を排し、組織全体の業務を持続的に最適化します。

▼インテリジェント フローは下記のAI業務分析(無料)で課題と改善案を洗い出すところから始めます。

>>インテリジェント マイニング(AI業務分析)無料で試してみる

>>インテリジェント フローのサービスページ

▼より詳しく知りたい方は下記記事をチェック

データ連携を成功させるためのステップ

データ連携を導入しても「思ったように効果が出ない」「現場で定着しない」といった声は少なくありません。成功のカギは、単にツールを導入するのではなく、目的に応じて段階的に進めることです。

ここでは、データ連携を定着させ、持続的な改善につなげるための代表的なステップを紹介します。

現状の業務フローと課題を可視化する

まずは現状を把握することが第一歩です。各部門でどのようなデータを扱い、どこに手作業や二重入力が発生しているのかを洗い出します。ここで重要なのは「現場の声を拾うこと」です。経営層やシステム部門だけでは見落としやすい課題も、実際に日々データを扱う担当者にしかわからないものが多くあります。

インテリジェント マイニングのような仕組みを活用すれば、定量的にボトルネックを可視化でき、改善の優先度が明確になります。

適切なデータ連携サービスを選定する

課題が整理できたら、どのサービスを導入するかを検討します。選定のポイントは次の3つです。

- 自社システムとの互換性があるか

- 拡張性があり、将来的にスケールできるか

- 現場部門に負担をかけずに運用できるか

例えば、BizteX Connectはノーコードで主要なSaaSと連携でき、定型的なデータ転送から複雑なワークフローまで対応可能です。さらに、BizteXの「インテリジェント フロー」を組み合わせることで、連携だけでなく改善サイクルまで一気通貫で支援できるのが特長です。

小さく始めて段階的に拡大する

最初から全業務を対象にすると失敗のリスクが高まります。まずはインパクトが大きく、かつ現場に受け入れられやすい領域から始め、成功事例を作ることが有効です。

例えば、経理部門の「請求書データの自動転記」や人事部門の「勤怠データの自動集計」など、わかりやすい成果が出る業務から着手するとよいでしょう。その後、段階的に対象範囲を広げることで、組織全体に定着しやすくなります。

運用と改善を継続する仕組みをつくる

データ連携は「導入して終わり」ではなく、運用しながら改善を繰り返すことが欠かせません。業務フローの変更やシステム更新に合わせて調整できる体制が必要です。

ここで役立つのが「インテリジェント フロー」です。専任チームが設計から改善まで伴走するため、現場にツール操作を強いることなく、常に最適な状態を維持できます。

\社内リソースがないなら、AI×人に任せよう/

※無料プランから始められる、現場に優しい自動化サービス

データ連携でよくある質問(FAQ)

- データ連携の目的は何ですか?

-

データ連携の目的は、部門やシステムごとに分断されている情報をつなぎ、業務を効率化・最適化することです。手作業での入力や転記を減らすことで、人的ミスを防ぎ、より戦略的な業務に集中できるようになります。

- データ連携を始める際、まず何から取り組むべきですか?

-

いきなりツールを選ぶのではなく、まずは「どの業務でデータの分断が起きているのか」を把握することが重要です。そのうえで、RPAやiPaaSなどの連携手段を検討すると、効果的に導入できます。

- APIが提供されていないシステムでも連携できますか?

-

多くのクラウドサービスはAPI連携が可能ですが、提供されていない場合もあります。その場合はRPAで画面操作を自動化したり、CSV入出力を利用したりと、代替手段を組み合わせて連携する方法があります。

- データ連携のセキュリティはどう担保されますか?

-

通信の暗号化やアクセス制御、権限管理といった仕組みを通じて、連携時のデータ保護が行われます。また、利用するサービスやツールがどのようなセキュリティ認証(例:ISO/IEC 27001)を取得しているか確認することも重要です。

- データ連携は一度構築すれば終わりですか?

-

いいえ。業務やシステムは常に変化するため、データ連携も定期的な見直しが必要です。改善のサイクルを回しながら、業務全体に合った形にアップデートしていくことが、効果を維持する鍵となります。

まとめ|データ連携の進化で業務全体を最適化

データ連携は、単なるシステム接続にとどまらず、業務全体の効率化と生産性向上を実現する重要な基盤です。従来は個別ツールをつなぐだけで終わっていた取り組みも、今ではIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)の考え方によって、設計から改善までを一貫して支援できるようになっています。

まずは小さな業務フローから自動化を試し、効果を数値で確認することが成功の第一歩です。そのうえで、将来的に他部門や全社的なプロセス最適化へとスケールさせるのが理想的です。無料で試せるサービスやテンプレートも用意されているため、早期に実行へ移すことで「転記や二重入力のない働き方」に近づけるでしょう。

▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。