企業の業務システムは、会計、人事、営業支援、顧客管理など多岐にわたり、それぞれが独立して運用されることも少なくありません。しかし、情報が分断されたままでは入力の二重化や確認作業の増加といった非効率が生まれ、DX推進の足かせになります。

そこで重要となるのが「システム連携」です。システム間でデータをつなぎ、外部サービスとも連携することで業務全体をスムーズに流すことが可能になります。

本記事では、システム連携の基本から代表的な連携方法、外部システムやif連携の特徴、さらに最新の自動化ツールや代行サービスまで幅広く解説します。

- システム連携の定義と目的

- 代表的な連携方法とメリット・デメリット

- 外部システム連携・if連携の具体例

- RPA・iPaaSによる効率化の最新動向

- インテリジェント フローを活用した業務全体最適化の可能性

システム連携とは?基本の考え方と重要性

システム連携とは、異なる業務システムやサービス間でデータをやり取りし、業務をスムーズに進めるための仕組みを指します。たとえば、勤怠管理システムと給与計算システムがつながっていれば、勤怠データを手作業で転記する必要がなくなり、入力ミスや工数削減につながります。

近年はクラウドサービスの普及により、複数のSaaSを組み合わせて活用する企業が増え、システム間連携の重要性は一層高まっています。効率化だけでなく、部門横断での情報共有やリアルタイムの意思決定にも直結するため、DX推進における基盤ともいえる取り組みです。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

システム連携の主な方法

システム連携にはいくつかの手法があり、利用目的やシステム環境によって最適な方法は異なります。リアルタイム性を重視するのか、大量データの定期処理を行うのか、既存のシステムがAPIを備えているのかなど、選択肢は多岐にわたります。

ここでは代表的な連携方法として「API連携」「バッチ連携」「ファイル連携」「データベース連携」「if連携」について解説します。

API連携

API連携は、異なるシステム間をプログラムで直接つなぐ方法で、リアルタイム性の高いデータのやり取りに適しています。たとえば、営業支援ツール(SFA)と顧客管理システム(CRM)をAPIで連携させれば、新規顧客情報が登録された瞬間に自動で共有されます。

近年のSaaSサービスの多くはAPIを標準搭載しているため、最新のシステム環境における連携の主流となっています。一方で、開発知識や運用管理のリソースが必要となる点には留意が必要です。

バッチ連携

バッチ連携は、一定の時間や条件をトリガーにしてデータをまとめて処理する方法です。毎日の売上集計や月末の給与計算など、大量データを定期的に処理する業務に向いています。

リアルタイム性には欠けますが、処理の安定性や大量データに対する効率性が強みです。既存の基幹システムやオンプレミス環境でも利用されるケースが多く、企業の業務基盤を支える重要な仕組みの一つです。

ファイル連携(CSV/Excel/JSONなど)

ファイル連携は、CSVやExcel、JSONといったファイル形式を使ってデータを受け渡す方法です。システムごとの仕様に依存しにくいため、異なるベンダーや古いシステム間でのやり取りに多用されます。

中間ファイルを介することで比較的導入しやすい一方、手動でのアップロードやダウンロードが必要になる場合もあり、完全自動化には工夫が求められます。

データベース連携

データベース連携は、SQLクエリやETLツールを用いてデータベース同士を直接接続する方法です。複雑な条件に基づいたデータ抽出や、大量データを扱う業務に強みを持ちます。

また、トランザクション処理によってデータの整合性を保ちながら連携できる点も大きな特徴です。ただし、セキュリティやアクセス権限の管理が欠かせず、専門知識を持つ担当者が必要となります。

if連携

if連携とは、SaaS間の動作を簡易的に自動化する仕組みで、「もし○○したら、△△する」という条件分岐で成り立ちます。例えば「フォームに入力があったら社内チャットに通知する」といったシンプルな連携が可能です。

導入のハードルが低く、非エンジニアでも扱える点が魅力ですが、大規模で複雑な業務フローを構築するには不向きな場合があります。そのため、小規模なタスク自動化や簡易的な通知・更新処理に適した方法といえるでしょう。

外部システム連携のメリットと注意点

外部システム連携とは、自社システムと外部のサービスやアプリケーションを接続し、データや処理を自動的にやり取りすることを指します。例えば、人事システムと会計システムを連携させれば、勤怠データから給与計算や経費精算がシームレスに行えるようになります。

これにより、入力の二重化や転記ミスを防ぎ、業務スピードを大幅に高められる点が大きなメリットです。また、顧客管理システムと営業支援システムを連携させれば、営業活動の効率化や部門間の情報共有が進み、意思決定の迅速化につながります。

一方で、外部システム連携には注意点もあります。データ形式の違いによる変換作業や、セキュリティ要件の相違が課題になるケースも少なくありません。さらに、複数のサービスを組み合わせることで運用監視の負担が増し、障害発生時の切り分けが難しくなる可能性もあります。

したがって、外部連携を進める際には「どの範囲を自動化するのか」「セキュリティや運用体制をどう確保するか」といった視点で計画的に導入を検討することが重要です。

システム連携の最新動向

近年、企業のシステム連携は大きな転換点を迎えています。特にクラウドサービスの普及に伴い、オンプレミスとクラウド、さらには複数のクラウド間をまたぐデータ連携のニーズが急増しています。従来のバッチ処理やファイル転送だけでは対応しきれない場面も多く、リアルタイム性や拡張性を重視した仕組みが求められるようになっています。

また、ノーコード・ローコードで構築できるiPaaS(Integration Platform as a Service)の利用が拡大し、非エンジニアでもシステム間連携を構築・運用できる環境が整ってきました。さらに、APIを軸とした連携に加え、AIによるデータ分析や異常検知を組み合わせる事例も増えています。

一方で、連携対象が増えるほどセキュリティ対策や運用監視の重要性も高まり、障害発生時の影響範囲が広がる点には注意が必要です。今後は、単なるデータ接続ではなく「安定運用」と「全体最適化」を両立させるシステム連携がスタンダードとなるでしょう。

\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/

代表的な連携ツールと活用シーン

システム連携を効果的に進めるには、自社の環境や課題に合ったツールの選定が欠かせません。連携対象のシステムがクラウドかオンプレミスか、APIが用意されているかどうか、また現場にどの程度の運用負担を許容できるかによって最適な手段は変わります。

ここでは、BizteXが提供する3つの代表的なサービス「BizteX Connect」「BizteX robop」「インテリジェント フロー」を取り上げ、それぞれの特徴と活用シーンを紹介します。

BizteX Connect(iPaaS)

「BizteX Connect」は、さまざまなクラウドサービスやオンプレミス環境をノーコードでつなげるiPaaSです。API連携はもちろん、ファイル転送やデータベースとの接続にも対応しており、分散した業務システムを統合することが可能です。非エンジニアでも直感的なUIで設定できるため、IT部門の工数削減につながる点も大きな魅力です。

さらに、運用監視やセキュリティ対策機能も備えており、システム間連携の安定性を担保しながらDXを推進できます。

BizteX robop(デスクトップRPA)

「BizteX robop」は、デスクトップ上での操作を自動化できるRPAツールです。APIが存在しない古い基幹システムや、Excel操作・メール送受信といった人手業務の自動化に強みを発揮します。GUI操作を模倣することで既存システムを改修せずに導入できるため、レガシー環境を抱える企業でも有効です。

BizteX Connectと組み合わせることで、クラウド連携と人手作業の両方を補完し、システム間のデータ処理をシームレスに実現できます。

インテリジェント フロー(IPOサービス)

「インテリジェント フロー」は、BizteXが提供する次世代の業務改善サービスであり、システム連携を含む業務プロセス全体を最適化します。RPAやiPaaS、AIといったテクノロジーを組み合わせつつ、導入から設計、運用・保守までをプロが代行する点が特徴です。現場にツール操作を求めることなく、複雑な業務や部門横断的なフローを包括的に効率化できます。

また、無料プランから利用を始められるため、まずは1フローを任せて効果を確認したい企業にも適しています。

▼より詳しく知りたい方は下記記事をチェック

ユースケースで見るシステム連携の実現例

具体的な事例を知ることで、システム連携や自動化がどのような成果をもたらすかが明確になります。

ここでは、BizteX robopとBizteX Connectを活用した代表的な事例を紹介し、さらに「インテリジェント フロー」を活用した場合の展開可能性について解説します。

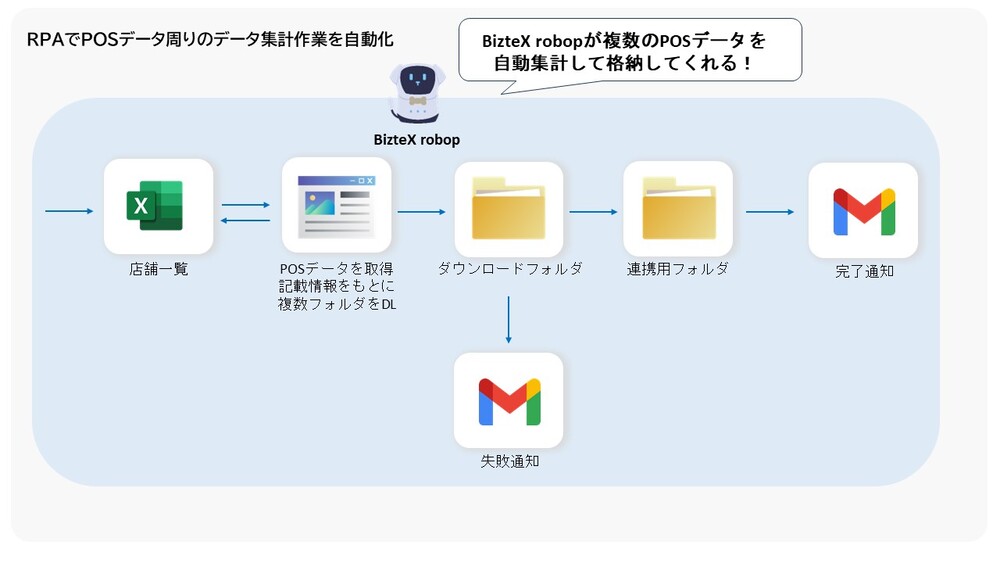

BizteX robop導入事例(株式会社日本能率協会マネジメントセンター様)

全国の販売店から集まるPOSデータをExcelマクロで集計していた業務では、エラー頻発やメンテナンスコスト増加が課題でした。BizteX robopを導入し、毎日・毎月のデータ集計を自動化した結果、30分かかっていた作業が毎朝自動で完了し、月次処理も従来の半分以下に短縮されました。

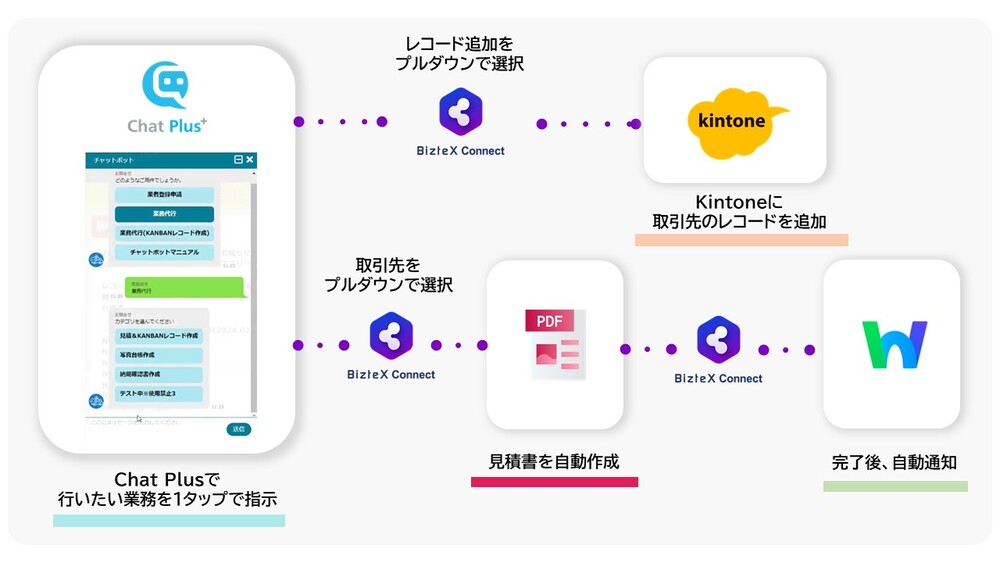

BizteX Connect導入事例(プロマスト株式会社様)

月700件にのぼる見積書作成業務を自動化。SaaS同士の連携をBizteX Connectで実現し、手作業を大幅に削減したことで、社員数を増やさずに年商が1.5倍に拡大。教育コストも3カ月から1週間に短縮できました。

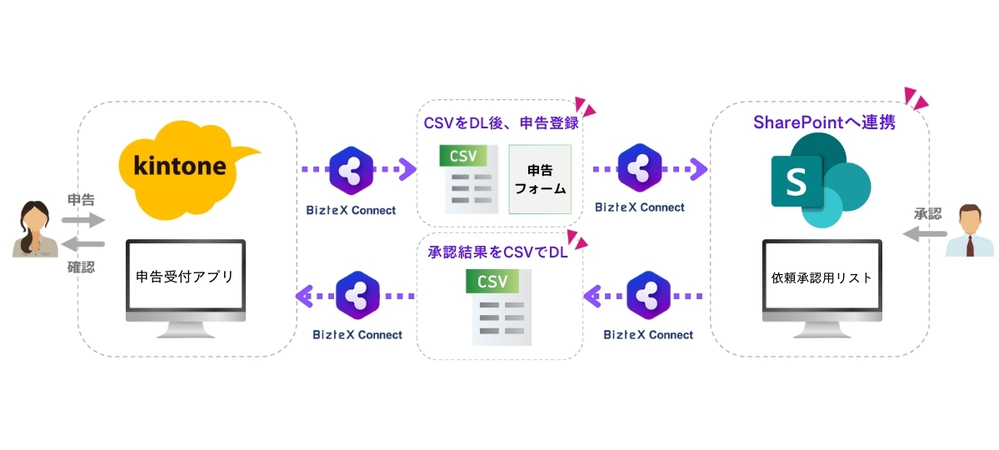

BizteX Connect導入事例(日産自動車株式会社様)

購買部の申請業務をRPAで自動化していたものの、ブラウザのUI変更により業務停止が発生していました。BizteX ConnectでAPI連携に切り替えたことで、安定稼働を実現し、エラーゼロの状態を継続できるようになりました。

これらの事例からもわかるように、BizteX robopやBizteX Connectを活用したシステム連携は、業務効率化に直結します。ただし「自社での構築や運用に不安がある」「どの業務から着手すべきかわからない」という課題も多く聞かれます。

そこで役立つのがインテリジェント フローです。インテリジェント フローの無料プランでは、BizteX Connectを活用した1フローの自動化をプロに依頼でき、初期投資なしで成果を確認できます。

さらに、有料プラン(月額5万円〜)に拡張することで、オンプレミス環境やAI-OCRを用いた高度な連携にも対応可能です。ツール操作は不要で、設計から運用・保守までを代行してもらえるため、現場の負担なく全社的な業務改善を進めることができます。

\「ツールを使える人がいない」企業でも大丈夫!/

FAQ|システム連携に関するよくある質問

- システム連携とシステム間連携は同じ意味ですか?

-

基本的には同じ意味で使われます。いずれも複数のシステムをつなぎ、データや処理を自動でやり取りする仕組みを指します。

ただし「外部システム連携」という場合は、社外サービスやSaaSとの接続を強調するケースが多いです。

- if連携とAPI連携の違いは何ですか?

-

if連携は「もし○○したら△△する」というシンプルなルールでSaaS同士をつなぐ仕組みで、非エンジニアでも扱いやすいのが特長です。

一方、API連携はシステム同士を直接プログラムで接続する方法で、より柔軟かつ高精度なデータ連携が可能です。業務の複雑さや規模によって適切な手法を選ぶことが重要です。

- システム連携を進める際、セキュリティで注意すべき点は?

-

データの暗号化や認証方式の適切な選択は必須です。特に外部システム連携では、アクセス権限の管理や通信経路の保護が欠かせません。

また、連携先のシステムが持つセキュリティポリシーも確認し、自社の基準と整合性を取ることが求められます。

- 中小企業でもシステム連携は導入可能ですか?

-

可能です。ノーコードで利用できるiPaaSやRPAを活用すれば、専門知識がなくても導入できます。BizteX ConnectやBizteX robopは小規模から利用できるため、中小企業でも業務効率化の第一歩として適しています。

さらに、インテリジェント フローの無料プランを利用すれば、専門チームに1フローの自動化を代行依頼し、効果を試すことができます。

- インテリジェント フローとRPA/iPaaSの違いは何ですか?

-

RPAやiPaaSはツールそのものを操作して自動化を構築する仕組みです。

一方、インテリジェント フローは「業務改善を代行するサービス」であり、導入から運用・保守までをプロが担います。現場にツール操作を求めないため、専門人材が不足している企業やスピーディーに全体最適化を進めたい企業に適しています。

まとめ|システム連携はツール選びと全体最適化が鍵

システム連携は、業務効率化や情報共有を加速させるうえで欠かせない取り組みです。しかし、単にAPIやファイルをつなぐだけでは部分的な改善にとどまり、運用負荷やセキュリティリスクが残る場合もあります。自社の環境や課題に合わせて、最適な連携方法を選び、全体最適の視点で取り組むことが重要です。

その解決策として有効なのが、BizteXが提供する「インテリジェント フロー」です。現場にツール操作を求めることなく、設計から運用・保守までをプロが代行するため、業務プロセス全体を効率化できます。無料プランではBizteX Connectを用いた1フローの自動化から始められ、効果を確認したうえで、オンプレミス環境やAI-OCRを含む高度な連携(有料プラン:月額5万円〜)へ拡張することも可能です。

まずは小さく始めて成果を実感し、段階的にスケールさせることで、全社的なDX推進につなげていきましょう。

▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。