「定常業務」「定型業務」「通常業務」──似ているようで、実は意味も使われ方も異なるこれらの業務分類。その違いを正しく理解することは、業務改善や自動化の効果を最大化するための第一歩です。

本記事では、それぞれの業務の違いと特徴を整理したうえで、非定型業務との見分け方や、業務ごとに適した効率化の手法について解説します。

定常業務・定型業務・通常業務の違いとは?

業務効率化や自動化を検討するうえで、「定常業務」「定型業務」「通常業務」といった言葉はよく登場します。

しかし、これらの用語の違いは曖昧なまま使われているケースも少なくありません。業務の特徴や改善対象を見極めるためには、それぞれの定義や意味を正しく理解することが欠かせません。

ここでは「定常業務」「定型業務」「非定型業務」の違いとそれぞれの判断基準、業務改善・自動化への活用方法を整理してご紹介します。

定常業務とは?(ルーティン業務との違い)

定常業務とは、一定の周期やスケジュールに基づいて、継続的に繰り返される業務を指します。たとえば、毎月末の請求書処理、毎週の勤怠データ集計、四半期ごとの棚卸業務などが代表的な例です。定常業務は、発生頻度や実行タイミングが予測できるため、安定した体制での遂行が求められます。

ルーティン業務という表現と近い意味で使われることもありますが、「定常業務」はよりスケジュールや制度に紐づいた業務を指す傾向があります。業務改善の文脈では、まずこの定常業務を見直すことで、時間削減や属人化の解消につながるケースが多く、RPAやiPaaSなどによる自動化対象としても検討されやすい領域です。

定型業務とは?(手順が決まっている業務)

定型業務とは、作業手順・判断基準・入力内容などがあらかじめ決まっており、誰が実行しても一定の結果が得られる業務を指します。たとえば、経費精算処理や注文書の作成、承認フローに沿った入力業務などが挙げられます。特徴として、マニュアルや規則に基づいて処理されるため、人による判断をほとんど必要としない点があります。

一方、非定型業務との違いは「判断の有無」にあります。定型業務はルール通りに処理すれば済むのに対し、非定型業務は都度判断や確認が必要なため、機械的な対応では済まない場合が多くなります。定型業務は、RPAなどでの自動化と相性がよく、業務効率化の入り口として最も取り組みやすい分野と言えるでしょう。

通常業務とは?(企業内での慣用的な表現)

通常業務という言葉は、企業や部門における「日常的に行っている業務」を総称する、比較的あいまいな表現です。たとえば「通常業務に戻ります」「通常業務に支障が出ている」など、会話や報告の中でよく使われるものの、その中身は明確に定義されているわけではありません。

通常業務の中には、定常業務も定型業務も、さらには非定型業務も含まれる場合があります。つまり「通常業務=定型業務」ではなく、業務の頻度や手順とは無関係に、「いつもやっていること」としてまとめて扱われていることが多いのです。業務改善の対象を特定する際は、この「通常業務」という表現にとらわれず、定常性・定型性・非定型性といった観点で具体的に分類することが重要です。

通常業務というあいまいな分類を具体的に整理するには、業務の可視化とプロセス分析が有効です。

>>業務プロセス可視化とは?

\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/

非定型業務とは?判断ポイントと具体例

定型業務がルール化された反復処理を指す一方で、非定型業務はその逆の性質を持ちます。自動化の対象かどうかを判断するうえでも、「非定型かどうか」を見極めることは重要です。

ここでは、非定型業務の特徴や具体的な例を見ながら、業務改善を進めるうえでの注意点や可能性について考えていきます。

非定型業務の例

非定型業務とは、毎回同じ処理では対応できず、その都度の判断や例外対応が求められる業務のことです。ルールや手順が存在していても、ケースごとに条件が変わるため、標準化や自動化が難しいという特徴があります。

代表的な非定型業務の例は以下のとおりです。

- 問い合わせ対応:顧客ごとに対応内容が異なり、ルールだけでは処理できない

- トラブル・クレーム対応:状況ごとに判断が必要で、迅速な対応と部門連携が求められる

- 社内申請の例外処理:通常ルート外の対応や部門調整が発生するケース

こうした業務は、柔軟な判断力や経験を要するため、人の対応が前提となり、RPAのようなルールベースの自動化では対応しきれないケースが多く見られます。そのため属人化しやすく、対応品質のばらつきや業務負荷の偏りといった課題を抱えやすくなります。

定型化の余地がある非定型業務とは?

一見すると非定型に見える業務でも、分析や業務の「見える化」によって、定型化できるパターンが見つかることがあります。たとえば、顧客対応におけるQ&Aの分類や、過去の処理履歴から一定の処理パターンが浮かび上がるケースなどです。

こうした場合は、まず業務を観察・記録し、変動要素と固定要素を切り分けることが重要です。その上で、変動しない部分だけを自動化し、人が判断すべき部分にだけ介入する設計(ヒューマン・イン・ザ・ループ)を行えば、非定型業務でも一定の効率化が可能になります。これにより、対応品質の平準化や属人性の解消にもつながります。

定型業務・非定型業務を効率化する3つの方法

定型業務と非定型業務は性質が異なるため、それぞれに合った効率化の手法を採用する必要があります。単に自動化ツールを導入するだけでは、かえって現場の負担が増えるケースもあるため、業務全体を俯瞰したうえでの「設計」が欠かせません。ここでは、両者の特性を踏まえて、効率化を実現するための基本ステップを3つに分けて紹介します。

業務プロセスの可視化・分類

効率化の第一歩は、現在の業務内容を正確に把握し、整理することです。どの業務が定型で、どの業務が非定型なのかを明確に分類することで、自動化の対象範囲と人の判断が必要な領域を切り分けることができます。

このとき重要となるのが、業務の流れや実行実態を客観的に把握する「プロセスインテリジェンス」の考え方です。業務プロセスを可視化・分析することで、隠れた非効率や例外処理の傾向を明らかにし、最適な改善方針を導き出すことが可能になります。

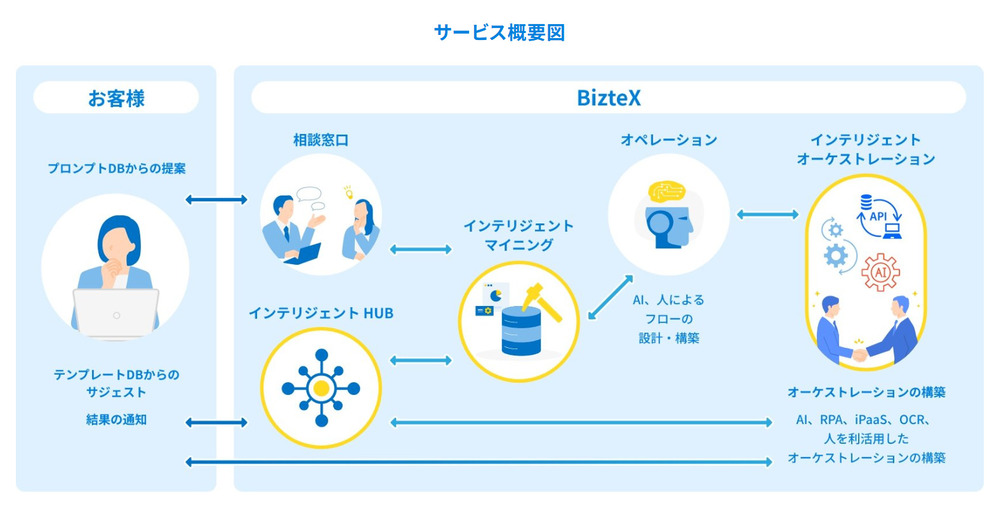

具体的には、プロセスマイニングや業務マッピングなどの手法が有効です。たとえばBizteXの「インテリジェント マイニング」では、AIが実行ログをもとに業務のパターンやボトルネックを自動で分析し、改善すべきポイントを明確に示してくれます。こうしたプロセスインテリジェンスを活用することで、感覚に頼らず、論理的かつ再現性のある業務改善が実現できます。

▼「インテリジェント マイニング」を動画でチェック。

>>インテリジェント マイニングを無料で行う(30分で完了)

定型業務の自動化

作業手順や入力ルールが明確な定型業務は、効率化の起点として最も取り組みやすい領域です。特に以下のようなツールを活用すれば、短期間での自動化が可能です。

RPA(BizteX robop)

できること:Excel集計、帳票作成、Web操作の自動化など

>>BizteX robopの詳細はこちら

>>RPAとは?初心者向けに簡単にわかりやすく解説!

iPaaS(BizteX Connect)

できること:SaaS間のデータ連携(例:受注情報を会計システムに連携)

>>BizteX Connectの詳細はこちら

>>iPaaS(アイパース)とは?わかりやすく仕組みや導入メリットを解説

OCR+AI(DX Suiteなど)

できること:紙帳票の読み取りとデータ入力など

>>DX Suiteの詳細はこちら

>>AI-OCRとは?機能や事例、OCRとの違いをわかりやすく解説!

これらの技術は、それぞれ得意とする業務範囲が異なるため、単体で使うよりも組み合わせて導入することで、より高い効果を発揮します。

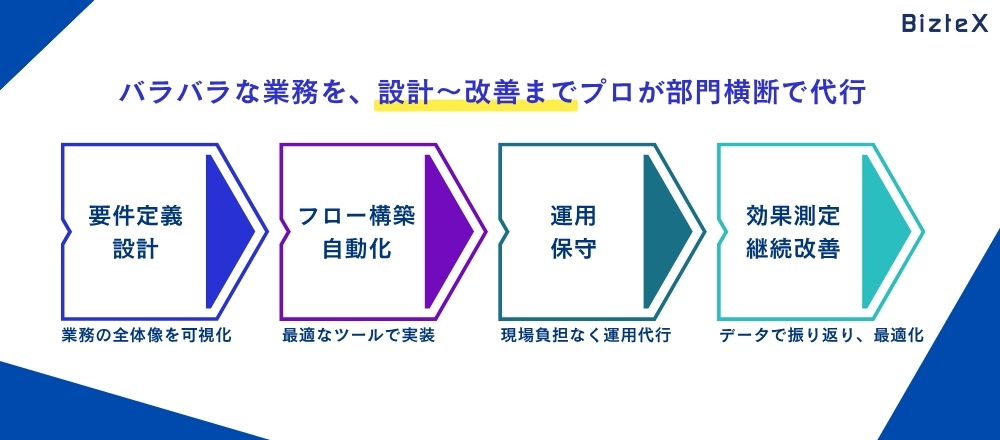

また、ツールの選定や構築に不安がある場合は、業務設計から自動化までを一括で代行してくれる外部サービスを活用することで、短期間で業務効率化を実現することができます。

非定型業務の対応設計

非定型業務のすべてを自動化するのは難しいものの、対応設計を工夫することで十分な効率化は可能です。たとえば、以下のような工夫が有効です。

- パターンを抽出して一部だけでも定型化する

- ワークフローを構造化して、判断ポイントごとに処理を分岐させる

- 判断が必要な箇所だけに人を介在させる「ヒューマン・イン・ザ・ループ」を取り入れる

また、ナレッジDBやチャットボットを組み合わせて、「人にしかできない対応」も一定のルールに基づいて運用することができます。非定型業務は属人化しやすいからこそ、処理フローや判断基準をドキュメント化し、共有・更新可能な状態にしておくことが重要です。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

定型業務・非定型業務の違いを活かすプロセス設計とは

業務を定型か非定型かに分類することは、自動化の可否を判断するためだけではありません。より本質的には、業務全体をどう設計し直すかを考える起点になります。属人化や手戻りの発生、例外対応の増加といった問題は、業務単体の工夫だけでは解決できない場合も多いためです。そこで求められるのが、業務全体を俯瞰して、最適な役割分担や流れを再構築する「プロセス設計」の視点です。

「プロセス設計」では、単にタスクを分解・分類するだけでなく、それぞれの業務がどの順序で、誰に、どのように渡るかを設計し直します。この際に重要となるのが、定型業務は極力自動化し、非定型業務は判断支援の仕組みを用意するという考え方です。さらに、業務同士の連携やフロー全体の流れを見直す「オーケストレーション」の観点を取り入れることで、部門間の分断や例外処理の発生を最小限に抑えることができます。

部門間の流れやプロセスを再設計する際には、業務オーケストレーションの視点が欠かせません。

>> 業務オーケストレーションとは?

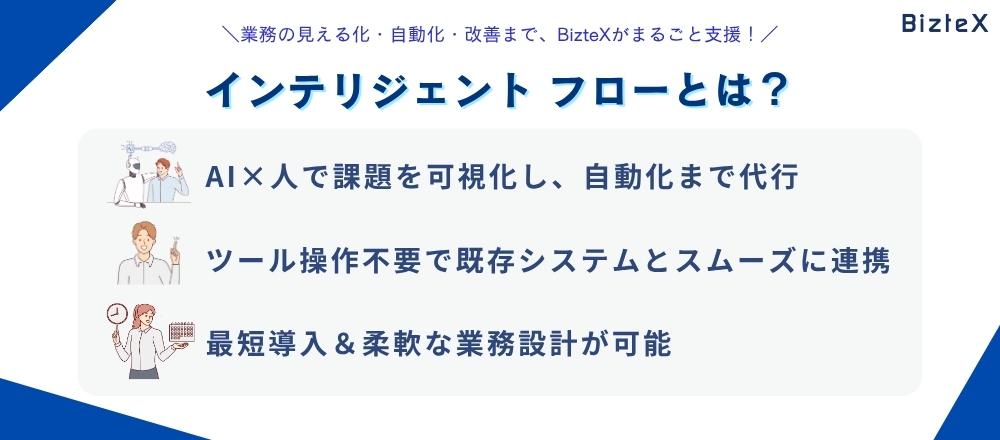

インテリジェント フローなら定型/非定型業務の両方を最適化できる

- インテリジェント マイニング(業務分析)

AIが業務実態を可視化し、どこに無駄があるか、どの業務を改善すべきかを定量的に特定。

- インテリジェント オーケストレーション(設計・構築)

自動化テンプレートをベースに、自社特有のルールやシステムに合わせて柔軟にプロセス設計。

- インテリジェント HUB(効果測定・改善)

導入後の稼働状況や効果をダッシュボードで可視化し、改善点をAIが自動で提示・実装。

業務改善の実行には、自社の業務特性を踏まえた柔軟な設計と、それを支えるテクノロジーと人的リソースの組み合わせが不可欠です。

「インテリジェント フロー」は、定型業務の自動化はもちろん、判断を伴う非定型業務にも対応しながら、業務全体の最適化を実現できるサービスです。

AIによる業務分析・プロセス設計・効果検証までを、専任チームが一貫して担うことで、「何から手をつければいいか分からない」という企業でも、着実に改善を進めることができます。現場にツール操作を求めることなく、必要な業務だけを対象に、スモールスタートから始めることも可能です。

定型/非定型を問わず、「業務の全体像を見直し、成果につなげたい」と考えている企業にとって、インテリジェント フローは最適な選択肢となるはずです。

\社内リソースがないなら、AI×人に任せよう/

※無料プランから始められる、現場に優しい自動化サービス

>>インテリジェント フローとは

>>インテリジェント フローによる業務改善効果のポイント

よくある質問(FAQ)

- 定型業務と非定型業務の違いは、どうやって見分ければいいですか?

-

作業手順や判断基準が明確に決まっていて、繰り返し処理できる業務は定型業務です。一方、都度の判断や例外対応が必要な業務は非定型業務に分類されます。まずは業務を可視化し、定量的に傾向を把握することが重要です。

- 非定型業務でも、自動化できることはありますか?

-

はい。すべてを自動化するのは難しくても、パターン化できる部分や定型化できる工程を見つけることで、一部の自動化は十分可能です。AIと人を組み合わせた設計によって、対応効率を高めることができます。

- 自社の業務が属人化していて、改善の優先順位が分かりません。

-

インテリジェント フローでは、AIが業務を分析し、改善すべきポイントや費用対効果を提示します。業務ごとに最適な改善アプローチが明確になるため、優先順位を判断しやすくなります。

- ツールの導入や設定が難しそうで不安です。

-

導入・設計・構築・保守までをすべて代行するため、ツールの操作や専門知識は不要です。業務の内容や目的を伝えるだけで、自社に合った改善プロセスが構築されます。

内製と外部委託で迷っている方は、導入方法別の比較記事も参考になります。

>> 自社に合った業務改善の進め方と外部委託の選び方 - 小規模な業務や一部の業務だけでも対象になりますか?

-

はい。マイニングで業務内容を可視化したうえで、効果が見込める業務から小さく始めることができます。スモールスタートで導入し、段階的に拡張していくことも可能です。

- 「通常業務」とは定型業務・定常業務と同じ意味ですか?

-

通常業務は「日常的に行っている業務」という広義の表現であり、明確な定義はありません。定型業務や定常業務、非定型業務をすべて含む場合もあります。業務改善の検討においては、より具体的な分類軸に分解することが重要です。

まとめ|業務の性質を見極めて、最適な改善へつなげる

定常業務・定型業務・非定型業務の違いを正しく理解し、業務の特性に応じた改善手法を選ぶことが、業務効率化の第一歩です。特に、業務をプロセス単位でとらえ、全体最適を見据えたプロセス設計が求められています。

「自動化できる業務だけに注目する」のではなく、「どの業務をどう最適化すれば効果が出るのか」を見極める視点が重要です。その実現には、業務全体の流れを可視化・設計・改善できる仕組みが必要です。

ツールやリソースに不安がある場合でも、最適な外部サービスを活用することで、確実な成果につなげることができます。まずは、自社の業務を客観的に見つめ直すことから始めてみましょう。

▼インテリジェント フローはIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)の概念をもとに生まれた業務改善サービスです

▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。