「RPAやiPaaSなどのツールを導入しても、業務効率化が思うように進まない・・・」

そんな課題を抱える企業の間で、今注目を集めているのが「業務オーケストレーション」です。

本記事では、その定義や注目される背景、従来の自動化手法との違いをわかりやすく解説します。さらに、業務プロセス全体を柔軟かつ継続的に最適化できるソリューションとして、「インテリジェント・プロセス・オーケストレーション(IPO)」の特長にも触れながら、全体最適を実現するための新しい業務改善の考え方を紹介します。

業務オーケストレーションとは?

業務オーケストレーションとは、企業内のさまざまな業務をひとつながりの流れ(プロセス)として捉え、全体を設計・統合・最適化していく考え方です。

たとえば、経理・営業・カスタマーサポートなど異なる部門にまたがる業務がバラバラに管理され、属人化していると、非効率やミスの原因になります。

そこで業務オーケストレーションでは、こうした業務の“つながり”や“構造”を見直し、業務全体が効率的に機能する状態を目指します。

従来のように、RPAやiPaaSなどを単体で導入して“点”で自動化するのではなく、業務を“面”として捉え、プロセス全体で最適な流れを設計・実行することが大きな特長です。

この業務オーケストレーションという枠組みの中には、以下のような外部委託型ソリューションがあります。

- BPaaS(Business Process as a Service):定型業務をクラウド+外部リソースで代行

- IPO(Intelligent Process Orchestration):非定型を含む業務全体をテクノロジーを用いて設計・構築・運用・保守・改善まで一貫して代行

それぞれアプローチは異なりますが、業務の“全体最適”を実現するための手段である点は共通しています。

>>IPOとは?次世代の外部委託型ソリューション

>>BPaaSとは?クラウドベースの外部委託型ソリューション

業務オーケストレーションが注目される背景

業務のデジタル化が進む一方で、導入したツールが定着せず、期待した効果が得られないという声が多く聞かれます。その背景には、現場で運用や改善まで一貫して対応できる体制が不足していることがあります。

RPAやiPaaSなどのツール導入による部分的な自動化に限界を感じた企業は、業務全体を最適化するアプローチとして「業務オーケストレーション」に注目しています。

ツール導入だけでは“業務がつながらない”という現実

多くの企業でRPAやiPaaSといったツールの導入が進められているものの、実際には「ツールの操作に時間がかかる」「活用が定着しない」「運用・保守が回らない」といった課題に直面しています。

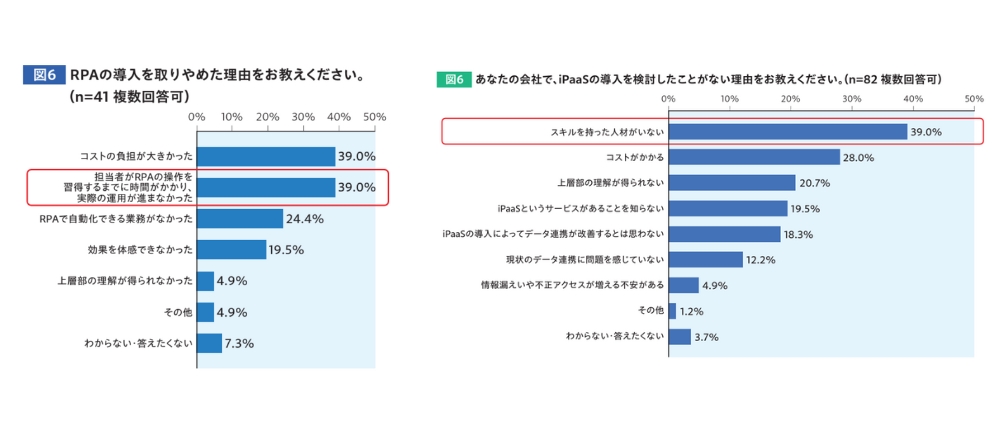

BizteXが2024年に実施した調査レポートでは、以下のような課題が浮き彫りになっています。

- RPAを導入した企業のうち、39.0%が「習得に時間がかかり、運用が進まなかった」と回答

- iPaaSについても、39.0%が「スキルを持つ人材がいない」ことを導入できなかった理由に挙げている

【調査レポート】理想のワークフローを実現する「iPaaS」導入のポイントとは?

このように、習得の難しさや人材不足によって、ツール導入だけではDX化が進みづらい実態が明らかになっています。

また、「RPAを導入しやすくするにはどのような支援が必要か?」という問いに対しては、「リモートでの操作代行」や「短期習得プログラム」「レクチャー」など、運用を支える外部支援へのニーズが多く挙げられています。

つまり、ツールを導入するだけでなく、設計・導入・運用・改善までを一貫して支援できる体制の整備が求められているということです。

>>【調査レポート】RPAの導入効果を最大化するために、本当に重要なポイントとは?

>>【調査レポート】理想のワークフローを実現する「iPaaS」導入のポイントとは?

部分最適では限界。求められるのは“面”での業務設計

RPAやiPaaSは、”点”または、”線”での業務効率化には効果がありますが、部門横断の業務や複雑なプロセスにおいては限界があります。たとえば、以下のような課題が発生しがちです。

- 情報の分断や手作業の残存

- 業務の属人化

- 作業の重複による非効率

- 複数部門間の連携不全

業務全体を最適化するには、こうした分断された業務をひとつの“流れ”として捉え直し、プロセス全体を再設計する視点が必要です。単なる自動化にとどまらず、業務構造そのものを見直すアプローチが求められています。

社内完結の限界と、外部委託型オーケストレーションの有効性

業務オーケストレーションは、理論上は自社の体制だけでも実行可能なアプローチです。しかし実際には、業務プロセス全体を設計・統合・最適化するには高度なスキルやリソースが求められ、自社完結での実現は非常に難易度が高いのが現実です。

たとえば、以下のような課題があります。

- RPA・iPaaSなど、複数のツールを統合的に活用する知識と設計力

- 部門を横断した業務設計と調整の実行力

- 継続的な運用・改善に対応する人的リソース

こうした背景から、業務オーケストレーションを実現するソリューションは、外部委託型が主流となっています。

なかでも、IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)は、AIやRPAなどのテクノロジーに加え、業務設計の専門知見を持つ専任チームによる支援を通じて、設計から導入・運用・改善までを一貫して担い、企業ごとの業務に最適なプロセスを構築します。

現場にツール操作を求めることなく、部門横断の業務を柔軟かつ継続的に最適化できるのが大きな特長です。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

業務オーケストレーションの主なメリット

業務オーケストレーションの導入によって得られるメリットは、どのような支援体制で実行されるかによって異なります。

ここでは、BizteXが提供するIPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)による業務オーケストレーションを前提として、実際に期待できる効果を3つの観点からご紹介します。

業務の全体像が明確になり、改善の精度とスピードが向上する

業務オーケストレーションでは、まず業務プロセスを可視化し、どこに無駄やボトルネックがあるのかを明らかにします。

これにより、属人的に処理されていた作業や、部門ごとに重複していた業務が整理され、改善すべきポイントが具体的に可視化されます。

- 複雑な業務フローの整理と標準化

- 感覚や属人知に頼らない、データに基づく改善

- ボトルネックへの集中的な対応とスピーディな実行

上記のような効果により、業務改善の精度と実行スピードが飛躍的に向上します。

業務の自動化レベルが飛躍的に向上する

RPA・iPaaS・AIなど、業務効率化に使われるツールはそれぞれ得意分野が異なります。業務オーケストレーションでは、それらの技術を業務内容に応じて最適な組み合わせで活用し、プロセス全体を再設計することが可能です。

- AI-OCRで紙書類をデジタル化し、RPAに処理を引き渡す

- 人的判断が必要な工程にはワークフロー上で承認フローを組み込む

- 複数システム間をiPaaSで連携し、転記作業を削減

このように、ツールだけでなく人的対応も織り込んだプロセス設計によって、定型・非定型を問わず自動化の対象が拡大し、業務全体の生産性が向上します。

属人化の解消と、再現性の高い業務プロセスが構築される

業務オーケストレーションでは、業務フローの設計を見直すだけでなく、属人化していた判断や作業内容を、誰でも理解できる形に整理・仕組み化することが可能です。

たとえば、現場の状況に依存していた業務についても、誰が関与しても同じ結果が得られる仕組みを、外部の専任チームが構築します。

- 曖昧だった処理ルールを文書化・明文化する

- 個人の経験に頼っていた作業をテンプレート化する

- 業務の進め方をプロセスとして一貫管理する

こうした取り組みによって、以下のような効果が期待できます。

- 異動や退職があっても、業務が滞らずに回る体制が整う。

- 引き継ぎや教育にかかる負担が軽減される。

- 継続的な業務改善が行える“進化する業務設計”が可能になる。

このように、安定的かつ持続可能な業務運営体制が整うことで、組織全体のパフォーマンス向上とリスク分散が実現します。

\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/

IPOとは?柔軟かつ継続的な業務オーケストレーションを実現するソリューション

IPO(Intelligent Process Orchestration)は、業務オーケストレーションを実現するための外部委託型ソリューションです。

RPA・iPaaS・AIといった複数のテクノロジーに加えて、業務改善に精通した専任チームによる人的支援を組み合わせることで、業務プロセス全体の設計・構築・運用・保守・改善までを一貫して代行します。

従来のように、特定業務に対してツールを導入して“点”で自動化するのではなく、IPOでは部門横断の業務プロセスを“面”として捉え、柔軟かつ継続的に最適化・自動化できるのが特長です。

現場にツール操作を求めることなく、業務全体の成果に直結するプロセス設計を支援できる点が、従来手法との大きな違いといえます。

従来の業務改善手法との違い

これまでの業務改善は、主にRPAやiPaaSなどのツールを導入し、特定業務を効率化する「オートメーション型」が中心でした。こうした手法は、単一タスクの自動化には効果的であるものの、部門をまたいだ業務プロセスの最適化には限界があります。

一方、IPOが属する「オーケストレーション型」は、業務全体を対象に、設計から運用・改善までを外部の専門チームが担うソリューションです。ツールにとどまらず、業務の構造そのものを見直せるため、より高いレベルでの業務最適化を実現できます。

以下は、両者の違いを比較した表です。

| 項目 | オートメーション型 | オーケストレーション型 |

|---|---|---|

| 主なサービス形態 | ツール提供(RPA・iPaaSなど) | 外部委託(ベンダーが支援) |

| 自動化できる範囲 | 単一タスクの自動化 | 業務プロセス全体の最適化 |

| 現場の負担 | 高い(構築・操作・保守を現場が担当) | 少ない(設計〜運用までベンダーが支援) |

| 必要なスキル | ツールを使いこなすITスキルが必要 | スキル不要 |

BPaaSとIPOの違い

BPaaSとIPOは、いずれも業務オーケストレーション型のソリューションに分類されます。どちらも業務プロセス改善を外部委託し、効率化や品質向上を目指す点では共通していますが、対応できる業務範囲や柔軟性、改善の持続性には大きな違いがあります。

BPaaSは、あらかじめ標準化された定型業務をクラウド上で効率的に処理することに特化しており、業務パターンが決まっている企業には効果的です。しかし、ルールが複雑な業務や、判断・例外処理が求められる業務には対応が難しく、柔軟なカスタマイズや継続的な改善には限界があります。

一方、IPOは、企業ごとの業務フローに合わせてプロセスを柔軟に設計・調整し、AIや専任チームの知見を活用しながら、非定型業務や例外処理を含むプロセス全体を最適化できるソリューションです。単に業務を「任せる」のではなく、業務そのものを“どうあるべきか”から再設計し、継続的に進化させられることが、IPOの最大の特長といえます。

以下は、BPaaSとIPOの違いを整理した比較表です。

| 項目 | BPaaS | IPO |

|---|---|---|

| 主な対象業務 | 標準化された定型業務プロセスの最適化 | 標準業務+判断・例外処理を含む複雑な業務プロセス全体の最適化 |

| 提供形態 | クラウド型サービスを活用した業務委託 | クラウド型サービス+AI・専任チームの知見を活用した業務最適化 |

| 柔軟性・カスタマイズ性 | 低〜中(標準化された処理に限定) | 高(企業ごとの業務フローに合わせて柔軟に調整可能) |

| 改善・対応力 | 想定内のフロー・課題には対応可能。継続的な改善は困難 | 想定外の課題にも柔軟に対応。支援チームと共に継続的な改善が可能 |

| AI・専門知見の活用 | 原則なし(自動化技術や判断支援は限定的) | AIによる判断・例外処理・パターン分析+専任チームの支援で高度に対応 |

| 対象企業 | 業務の標準化が進んでおり、処理がパターン化されている企業 | 柔軟性や継続改善が求められる企業。DXに再挑戦したい企業にも最適 |

>>RPAとIPOの違いとは?現場負担のない業務プロセス最適化

>>iPaaSとIPOの違いとは?「この連携、誰がつくるの?」からの脱却法

>>BPaaSとIPOの違いとは?AI活用&プロ支援で広がる自動化の可能性

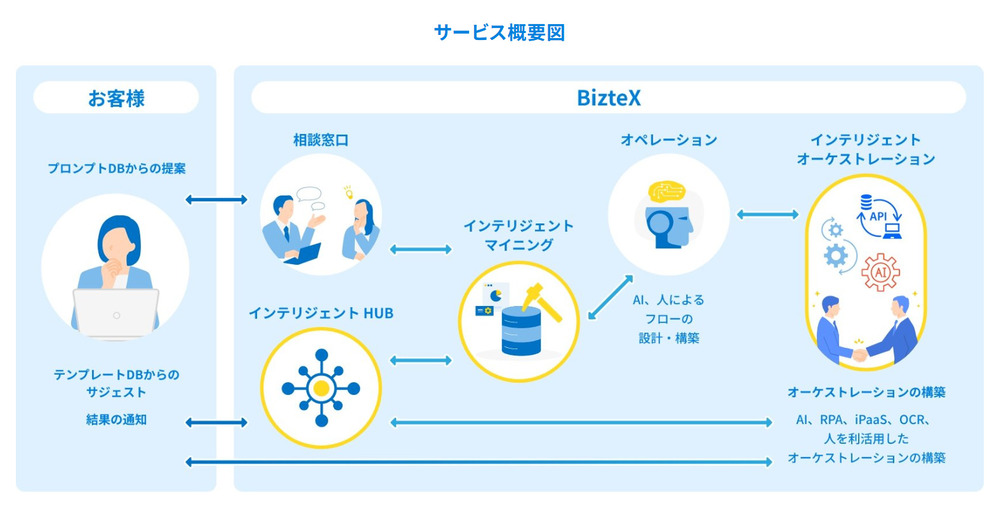

「インテリジェント フロー」なら最適な業務オーケストレーションを実現

- インテリジェント マイニング(業務分析)

AIが業務実態を可視化し、どこに無駄があるか、どの業務を改善すべきかを定量的に特定。

- インテリジェント オーケストレーション(設計・構築)

自動化テンプレートをベースに、自社特有のルールやシステムに合わせて柔軟にプロセス設計。

- インテリジェント HUB(効果測定・改善)

導入後の稼働状況や効果をダッシュボードで可視化し、改善点をAIが自動で提示・実装。

「インテリジェント フロー」は、BizteXが提供するIPO型の業務改善サービスであり、AIなどの複数テクノロジーを用いて、専任のプロが業務プロセス全体の設計・構築・運用・保守・改善を一貫して担います。

従来の自動化手法やBPaaSでは対応が難しかった非定型業務や部門横断の業務にも柔軟に対応可能です。導入される業務フローはあらかじめテンプレート化されており、AIによる業務分析で最適なテンプレートと費用対効果が自動提示されます。

▼「インテリジェント マイニング」を動画でチェック。

既存システムを活かした導入が可能で、効果測定と改善提案も継続されるため、短期間での立ち上げと持続的な最適化を両立できます。

▼下記記事ではインテリジェント フローについて詳しく解説しています。

業務オーケストレーションでよくある質問

- 業務オーケストレーションとは、結局何をすることですか?

-

業務オーケストレーションとは、業務を一連の流れ(プロセス)として捉え、その全体を設計・統合・最適化する取り組みのことです。単なる自動化ではなく、複数部門やツールにまたがる業務のつながりを整理し、継続的な効率化を図ります。

- 自社だけで業務オーケストレーションを進めるのは難しいですか?

-

可能ではありますが、複数のテクノロジーを扱いながら業務全体を最適化するには、高度なスキルとリソースが必要です。社内で完結するのが難しい場合は、インテリジェント フローのように外部の専門チームが一貫して代行するサービスを活用すると効果的です。

- 業務オーケストレーションを導入すると、具体的にどんな効果がありますか?

-

業務の流れが整理され、属人化の解消・重複作業の削減・業務の見える化・自動化範囲の拡大など、全体最適の視点でさまざまな改善効果が得られます。インテリジェント フローなら、導入後の効果測定や改善提案まで継続的に行われます。

- 自動化ツール(RPAやiPaaS)と業務オーケストレーションの違いは何ですか?

-

自動化ツールは「部分最適」、業務オーケストレーションは「全体最適」を目指すものです。ツールは特定の業務を効率化する手段ですが、業務オーケストレーションでは、業務そのものの構造や流れを再設計することで、より広範な最適化を実現します。インテリジェント フローは、この考え方を具体的なサービスとして提供しています。

- 全社で取り組まないと意味がないのですか?

-

いいえ。まずは特定部門やプロセスからスタートし、段階的に全社へ広げていくのが一般的です。インテリジェント フローでは、テンプレートベースでスモールスタートが可能なため、無理なく拡張できます。

\「ツールを使える人がいない」企業でも大丈夫!/

業務オーケストレーションで、業務改善は“つながり”の全体最適化へ

業務改善は、特定の作業を効率化する“点”の取り組みから、業務全体をつなげて最適化する“面”の取り組みへと進化しています。部門やツールの垣根を越えて業務を再設計する「業務オーケストレーション」は、これからのDXに不可欠な考え方です。

特に、IPOのように設計から運用・改善までを一貫して担う外部委託型の支援を活用することで、ツールだけでは実現できなかった柔軟性と継続性のある業務改善が可能になります。

▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。