業務改善を進める際、「ツールを導入すれば成果が出る」と思っていませんか?

実は、成果を左右するのは“誰が、どこまで担うのか”という進め方の選択です。

本記事では、内製型・外部委託型それぞれのメリット・課題を比較し、自社に合った業務改善手法を選ぶための視点をわかりやすく解説します。

業務改善とは?なぜ必要とされているのか

業務改善とは、業務の無駄や非効率を見つけ出し、手順や仕組みを見直すことで、業務全体の効率や品質を高める取り組みです。単なるスピードアップにとどまらず、コスト削減やヒューマンエラーの防止、属人化の解消、顧客対応の質向上など、組織運営のさまざまな課題に対して効果を発揮します。

具体的には、業務マニュアルの整備や作業フローの見直しといった現場レベルの改善から、ツールの導入による業務の自動化、部門をまたいだ業務プロセス全体の再設計まで、実施の範囲や手段は多岐にわたります。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

業務改善の進め方は「内製型」と「外部委託型」に分かれる

業務改善を進める際には、「誰が主導するのか」「どこまで自社で担うのか」が大きな分岐点になります。

主な進め方は、内製型(現場主導/情シス主導)と外部委託型の2つに大別されます。

内製型の進め方とその特徴

内製型は、自社のリソースやナレッジを活かして改善を進めていく手法です。主導者やスキルレベルに応じて、現場主導の「自走型」と情シス主導の「設計型」に分かれます。

現場主導の「自走型」

業務部門の担当者が、日々の業務の中で非効率を見つけ、手作業の見直しやExcel、簡易ツールなどを使って改善に取り組むスタイルです。小規模でも即応性が高く、現場の実情に即した対応が可能です。

ただし、ITリテラシーのばらつきや通常業務の負荷によって実行が止まりやすく、属人化や中途半端な改善で終わるケースも多く見られます。

| メリット | 現場の課題に即した柔軟な対応が可能 小規模でもすぐに着手できる 当事者意識が高まりやすい |

| デメリット | ITリテラシーのばらつきにより実行が難しい 属人化しやすく再現性・継続性に乏しい 通常業務と並行するため途中で止まるリスクがある |

情シス主導の「設計型」

情報システム部門や業務改善専任チームが、RPAやiPaaS、業務自動化ツールを活用しながら、部門横断の業務フローを再設計・自動化していく進め方です。全社視点での最適化や再現性の高い仕組みづくりに向いています。

一方で、スキルや人材リソースが求められ、関係部門との調整負荷もかかります。また、教育展開までを社内で担う必要があり、長期的な体制づくりが求められます。

| メリット | 部門横断の業務も俯瞰的に設計・最適化できる IT基盤との連携や拡張性に優れる 再現性・一貫性のある改善が可能 |

| デメリット | 設計・構築・保守に専門スキルとリソースが必要 関係部門との調整や教育工数が大きい 改善効果が出るまでに時間がかかりやすい |

外部委託型の進め方とその特徴

外部委託型は、業務改善の一部または全体を外部の専門家やサービスベンダーに委託し、プロセス設計・ツール導入・改善運用などを支援してもらう方法です。ノウハウやIT人材が不足している企業でも取り組みやすく、短期間で成果が得られるのが特長です。

ただし、対応できる業務の範囲や深度はサービスによって異なるため、自社の課題に対してどこまで任せられるか、費用に見合う効果が得られるかを見極めることが重要です。

依頼先に過度に依存するとノウハウが社内に残りにくくなる可能性もあるため、支援範囲の明確化と運用設計のすり合わせが成果定着のカギとなります。

| メリット | 専門性の高い支援により早期に成果を得やすい 自社にリソースがなくても実行可能 第三者視点で業務課題を発見できる |

| デメリット | 外注費用がかかる ノウハウが自社に残りにくい 現場に改善活動が根づかないリスクがある |

業務改善における内製型の難しさと、外部委託への関心の高まり

業務改善の取り組みにおいては、従来から「ツールを導入し、自社で改善を進めていく」という内製型の手法が主流でした。特に情報システム部門を中心とした業務自動化では、RPAやiPaaSなどの導入が積極的に進められてきました。

しかし、すべての企業や現場において、こうした内製型の進め方が機能するとは限りません。社内のリソース不足や、業務部門との連携、ツール定着の難しさなど、実行面での壁を感じるケースも増えています。

そのような背景から、近年では「プロの知見を活用しながら改善を進める」という外部委託型の業務改善手法にも関心が高まりつつあります。

内製型の限界とツール活用の課題

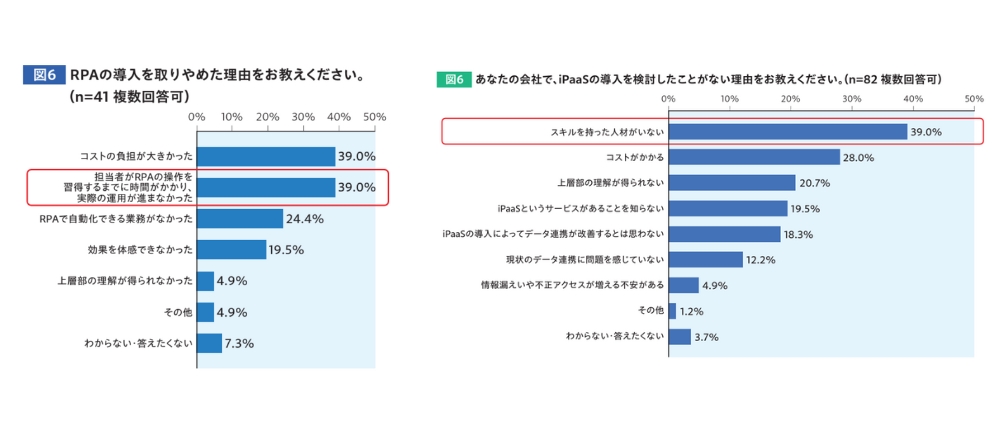

多くの企業でRPAやiPaaSといった業務自動化ツールの導入が進められてきましたが、実際の運用においては「習得に時間がかかる」「現場に定着しない」などの課題が多く挙がっています。

BizteXの2024年調査でも、RPA導入企業の39.0%が「運用が進まなかった」と回答しており、iPaaS導入を断念した企業でも39.0%が「スキルを持つ人材がいない」としています。

こうした実態から、「ツールを入れただけでは改善は進まない」ことが明らかになっています。

>>【調査レポート】RPAの導入効果を最大化するために、本当に重要なポイントとは?

>>【調査レポート】理想のワークフローを実現する「iPaaS」導入のポイントとは?

導入・運用・改善までを支援する外部体制の必要性

このような背景を受けて、業務改善において今求められているのは、単なるツール提供ではなく、業務課題の把握からプロセス設計、導入、運用、改善までを一貫して支援できる外部体制です。

現場や情シス部門の負担を最小限に抑えながら、改善の成果を持続的に生み出すためには、プロによる設計力と運用ノウハウを組み合わせた外部支援が不可欠となっています。

そのため、従来の内製型にこだわらず、状況に応じて外部委託型も柔軟に選択肢として検討する動きが広がりつつあるのです。

こうした外部委託型ソリューションには、すでにBPO(業務委託)やBPaaS(クラウド型業務委託)といった選択肢も存在しますが、いずれも柔軟性や現場適応力に課題が残るケースがあります。

そこでBizteXでは、そうした従来型の外部委託手法の弱点を補い、プロセス全体を最適化するという視点から「IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)」を提唱しています。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

外部委託型の進化系「IPO」──従来のBPO・BPaaSとの違い

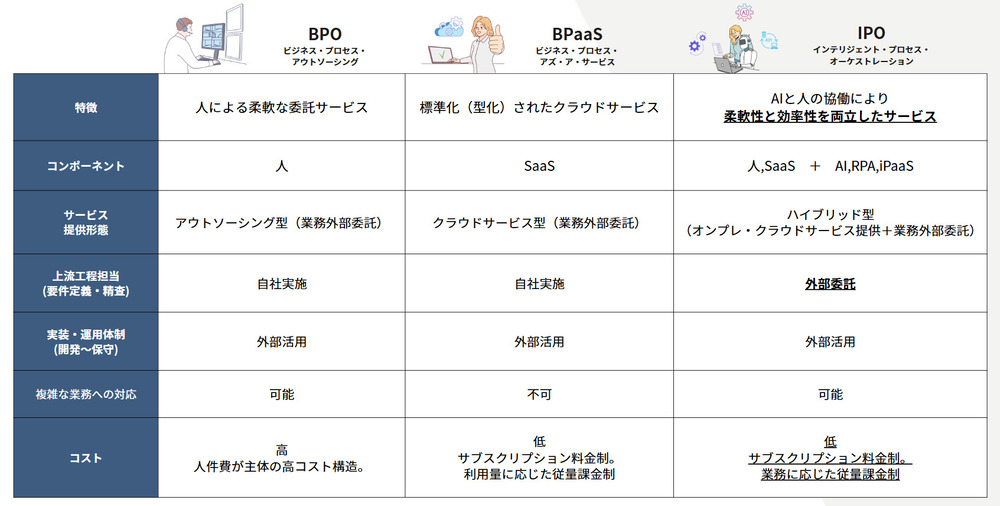

外部委託型の業務改善手法としては、これまでBPO(Business Process Outsourcing)が広く活用されており、近年ではそのクラウド版ともいえるBPaaS(Business Process as a Service)にも注目が集まっています。

BPOは、人的リソースを活用して業務を丸ごと代行するアウトソーシング型の委託です。柔軟性がある一方で、業務の標準化やテクノロジー活用には限界があり、人件費の高さがコスト面での課題となることもあります。

一方、BPaaSはSaaSを活用したクラウドベースの標準業務提供モデルで、コストを抑えられる点が特長です。ただし、業務があらかじめ定型化されていることを前提としたサービスであるため、現場特有のルールや複雑な業務には対応しづらいという制約があります。

こうした従来型の委託ソリューションの課題を補い、柔軟性・拡張性・定着性のすべてを両立させる新しい形としてBizteXが提唱しているのが、IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)です。

IPOは、AI・RPA・iPaaSなどのテクノロジーと、業務自動化に精通した専門人材の知見を組み合わせて、業務プロセス全体の設計・構築・運用・改善を一貫して担うハイブリッド型の外部委託モデルです。

下図では、BPO・BPaaS・IPOそれぞれの違いを比較しています。

この比較からもわかるように、IPOは単なる業務代行やSaaS提供ではなく、以下のような高度な業務支援を可能にする“進化形”の外部委託型ソリューションです。

- 業務プロセスの柔軟設計(オーケストレーション)

- 既存のシステムや部門をまたいだ複雑業務への対応

- 自社に最適化された業務の一括委託

特に「ツールは導入したが使いこなせない」「現場に定着しない」といった課題を抱える企業にとって、IPOは現実的かつ持続可能な業務改善の選択肢となるはずです。

\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/

>>インテリジェント・プロセス・オーケストレーション(IPO)とは?

>>BPaaSとIPOの違いとは?

業務改善の新しい選択肢「インテリジェント フロー」とは?

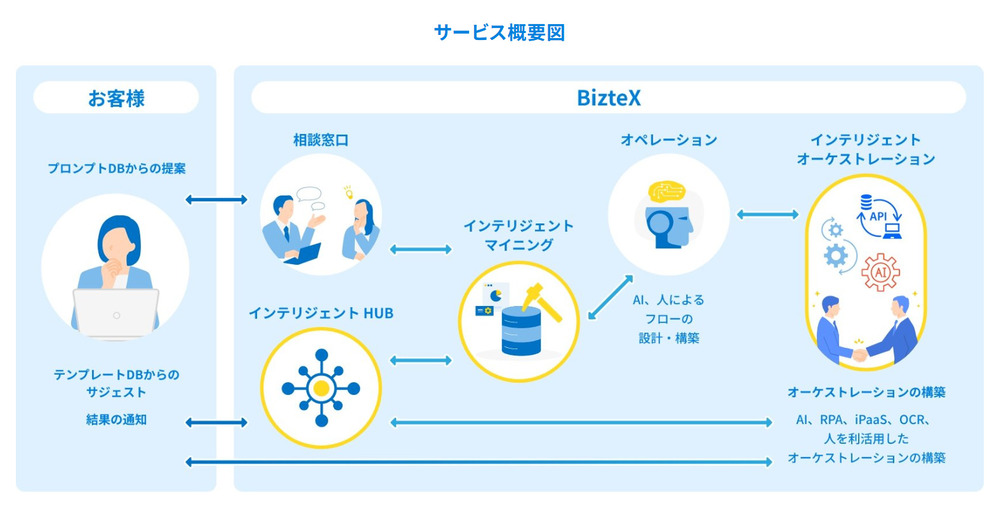

業務改善を進めるうえで、「現場に負担をかけずに改善したい」「成果を定着させたい」といったニーズが高まる中、BizteXが提供しているのがインテリジェント フローです。

これは、インテリジェント・プロセス・オーケストレーション(IPO)の考え方をサービスとして具現化したもので、AI・RPA・iPaaSといったテクノロジーと、業務改善の専門知見を組み合わせて、業務プロセスの設計から運用・改善までを一括して担うことができます。

インテリジェント フローの主な特長は、以下の3点です。

- 30,000件超の自動化実績をもとに、最適な業務フローをスピーディーに構築

インテリジェント フローには、30,000件以上の業務自動化実績をもとに蓄積された業務テンプレートが多数用意されています。これらは「業務の型」として機能し、企業の業種・部門・業務内容に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。

この仕組みにより、業務の内容やIT環境にかかわらず、短期間で効果的な業務フローの構築が可能となります。オンプレミス環境やレガシーシステムとの連携にも対応しています。

- AI+人の知見により、改善ポイントと最適なフローを即時提示

「インテリジェント マイニング」により、AIが業務フローを自動で分析し、改善すべきポイントや最適な業務フローを提示します。

その内容をもとに、業務改善のプロフェッショナルが企業ごとの課題や業務特性に応じて整理・調整を行い、最適な改善プランを構築します。

このプロセスにより、従来必要だった業務棚卸しや、手作業によるヒアリング・整理の負担を大幅に軽減でき、スピーディーに改善へ移行することが可能です。

▼「インテリジェント マイニング」を動画でチェック。

- 効果測定と継続的な改善提案まで自動化し、さらなる最適化が可能

導入後は「インテリジェント HUB」により、自動化の効果や費用対効果を可視化。AIが改善余地を分析し、継続的な改善提案まで自動で実行されます。

これにより、業務改善が一度きりで終わることなく、継続的に進化し続ける改善サイクルを実現できます。

「ツールは導入したものの、活用しきれていない」「現場の工数不足で改善が止まってしまった」といった課題を抱える企業にとって、インテリジェント フローは、設計から改善までを一括で任せられる、現実的かつ効果的な選択肢です。

また、無料プラン(1フローがずっと無料)から導入できるため、まずはスモールスタートで効果を確認し、段階的に拡張するといった柔軟な活用も可能です。

\社内リソースがないなら、AI×人に任せよう/

※無料プランから始められる、現場に優しい自動化サービス

>>インテリジェント フローとは?

>>インテリジェント フローで業務改善が加速する5つの理由と導入効果

まとめ|業務改善は“自社に合った進め方”を選ぶことが重要

業務改善の進め方には、大きく分けて内製型(自走型・設計型)と外部委託型(BPO・BPaaS・IPO)があります。それぞれに特長や適性があり、どちらが優れているかではなく、自社のリソース・スキル・体制・改善規模に応じて最適な手法を選ぶことが何より重要です。

特に近年では、ツールを導入するだけでは成果につながりにくくなっており、「誰が、どこまで担うのか」という視点が成功のカギとなっています。

こうした背景を踏まえ、BizteXでは、業務改善を一括で最適化できるサービス「インテリジェント フロー」を提供しています。

「まずは、自社の業務をどのように改善できそうかを把握したい」という場合は、インテリジェント マイニングによる業務の可視化から着手するのがおすすめです。ツール選定や手法に悩む前に、自社の現在地と課題を整理することが、成果につながる第一歩になります。

▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。