「ツールを導入したのに業務改善が進まない。」「現場に定着しない、運用が回らない、改善が続かない・・・。」

そんな悩みの多くは、「業務設計そのもの」が不十分なまま自動化やDXを進めていることが原因です。

今、求められているのは「何を、どう変えるべきか」を見極め、継続的に最適化していける“仕組み”としての業務設計です。

本記事では、業務設計の基本と進め方から、従来支援の限界、そして設計・導入・改善を一気通貫で任せられる「インテリジェント フロー」の活用までを整理して解説します。

業務設計とは?

業務設計とは、業務プロセスの目的や流れ、関係者の役割などを明確にし、最適な手順と構造に再構築する取り組みです。属人化しやすい現場業務を標準化し、組織全体として効率的に動ける状態をつくることが目的です。

近年、働き方の多様化や業務のデジタル化が加速する中で、従来のやり方を見直す企業が増えています。

DXや業務自動化に取り組む企業も多い一方で、「どの業務を、どのように変えるべきか」が曖昧なまま、ツール導入だけが先行するケースも少なくありません。だからこそ今、「業務の“設計そのもの”を見直す」という視点が重要になってきています。

ここではまず、業務設計の基本的な定義と役割から確認し、なぜ今、業務設計が注目されているのかを深掘りしていきます。

業務設計の定義と目的

業務設計とは、業務の目的やゴールに沿って、必要な業務フローや情報の流れを構築する活動です。具体的には、業務の流れを可視化し、無駄や重複を取り除きながら、より効率的な手順に再設計することを目的としています。

適切に業務設計が行われていると、作業の属人化を防ぎながら、標準化や品質の向上が実現しやすくなります。

結果として、業務の効率化だけでなく、企業全体の生産性やサービスレベルの底上げにもつながるため、戦略的な業務改革の第一歩として多くの企業が注目しています。

プロセス設計・ BPRとの違いと関連性

業務設計と似た言葉に「業務プロセス設計」や「業務再構築(BPR)」がありますが、それぞれアプローチやスコープが少し異なります。

業務設計は、現場の実態に即して業務の流れを整理・構築することに重点を置いた活動です。

一方、プロセス設計は、よりシステム連携や自動化などを視野に入れた全体最適の視点からフローを設計するもので、ツールやIT基盤と連動しやすい構造づくりが主眼となります。

また、BPR(Business Process Re-engineering)は、既存業務の前提そのものを捨てて抜本的に再構築するアプローチで、大規模かつ戦略的な業務改革を指します。

いずれも密接に関係しており、業務設計はこうした上位概念の基盤となる“現場の構造を整える工程”として重要な役割を果たします。

なぜ今「業務設計」が注目されているのか

近年、DXや働き方改革が進む中で、業務のあり方そのものを見直す動きが広がっています。

ツール導入や自動化に取り組む企業も増えていますが、「どの業務を、どう変えるべきか」が曖昧なまま進められるケースも多く、期待した効果が出ないまま現場に負担だけが残るという声が少なくありません。

また、現場ごとに異なる業務ルールや判断基準が放置されたままでは、改善が属人的になり、再現性や継続性を持たせるのが難しくなります。

こうした背景から今、ツール導入よりも前に、“業務そのものをどう設計し直すか”が企業の競争力や生産性を左右する本質的な課題として注目されています。

そしてその設計を、再現可能なしくみに落とし込む力──つまり、業務設計力の強化が求められているのです。

業務設計の一般的な進め方

業務設計は、単に業務フローを描く作業ではなく、現場の実態把握から改善策の実行可能性までを見据えたプロセスです。

主なステップとしては、現状の業務棚卸し、可視化、課題抽出、改善案の立案・検証があり、最終的には新たな業務フローとして設計・定着を図ります。

ここでは、業務設計を進めるうえでの基本的な手順を3つのステップに分けて解説します。

業務の棚卸し・可視化

最初のステップは、現状の業務内容を棚卸しし、誰が・いつ・どのような作業をしているかを明確にすることです。この段階では、業務の流れをフローチャートや業務一覧で可視化し、属人化や重複、非効率な手順などの潜在的な課題を洗い出します。現場ヒアリングやログデータの分析も有効です。

正確な可視化ができていないと、設計後に現場との乖離が生じるため、極めて重要な工程です。

業務フローの構築・改善案の立案

可視化した現状業務をもとに、改善の余地があるポイントを抽出し、理想的な業務フローを構築します。この段階では、作業の標準化、不要プロセスの削除、システム連携などを検討し、業務の再配置や自動化も視野に入れます。

改善案は現場とのすり合わせを前提とし、運用のしやすさや習熟度も加味して設計することが重要です。

業務設計後の導入・運用フェーズとの接続

業務フローを設計した後は、それを現場に定着させる運用設計と教育が必要です。業務設計と運用が分断されてしまうと、実際の業務改善効果が得られません。

そのため、設計段階で現場の負担やシステムの制約を見越した導入計画を立て、運用・保守まで一貫した設計が求められます。運用後の改善フィードバックまで見据えることで、業務設計が“動くプロセス”として機能するようになります。

>>業務プロセス可視化とは?IPOで実行と改善まで進める方法

>>業務改善の進め方|自社に合った内製・外部委託の選び方とメリット比較

業務設計でよくある課題とは

業務設計は理想論だけでは機能せず、現場とのギャップやツールの制約など、実行フェーズで多くの課題に直面します。属人化やヒアリング頼みの分析、設計と運用の分断、改善が一度で終わってしまうことなどが代表例です。

ここでは、業務設計に取り組む際に特に陥りやすい3つの課題を解説します。

属人化・現場ヒアリングに頼りすぎる設計

現場業務の理解が十分でないまま設計を進めると、実態にそぐわない業務フローができてしまいます。多くの場合、現場担当者のヒアリングに依存して設計を行いますが、属人的な回答や記憶ベースの情報は正確性に欠ける場合があります。

これにより、設計後のギャップが発生し、再設計の手間が増える原因となります。データベース化や業務ログの活用が求められます。

設計と実行が分断されてしまう運用課題

設計した業務フローを現場で活用できなければ意味がありません。紙や図面上では理想的でも、システム制約や担当者の操作スキル、業務慣習によって定着しないことが多々あります。

また、設計担当と現場担当が別部門の場合、意図が伝わらず形骸化してしまうリスクもあります。設計から運用までを一貫して管理できる体制が重要です。

継続的な改善につながらない一過性の支援

業務設計が単発のプロジェクトで終わってしまうと、業務環境や人員体制の変化に対応できず、数ヶ月後には形骸化してしまいます。よくあるのが、外部コンサルによる“見取り図”だけ提供され、継続的な改善提案や効果測定がないケースです。

業務設計は一度きりで完結するものではなく、継続的に見直し・改善できる「仕組み」として設計する必要があります。

\AI×人の分析で、月間数百時間の削減実績も。/

従来の業務設計支援(ツール・コンサル)の限界

業務設計を進めるにあたり、これまでは外部コンサルや業務改善ツールを活用するのが一般的でした。

しかし、設計・導入・運用・改善が分断されていることから、改善効果が一過性にとどまり、そもそも定着しないといった課題が多く見られます。

ここでは、従来の支援手法が抱える限界を整理し、次に取るべき選択肢を考えます。

コンサル支援は高額かつ分業的になりやすい

業務設計を外部コンサルに依頼する場合、ヒアリングや業務フロー作成までは担ってくれますが、実際の運用支援や改善提案は別の組織や契約になることが多く、設計と実行が分断されやすい構造です。

さらに、個社対応のフルカスタマイズ型であることから費用が高額になりやすく、継続支援には不向きです。特に中堅・中小企業では、コスト面のハードルが導入のネックになっています。

ツール導入は定着せず、プロセス全体の改善にはつながりにくい

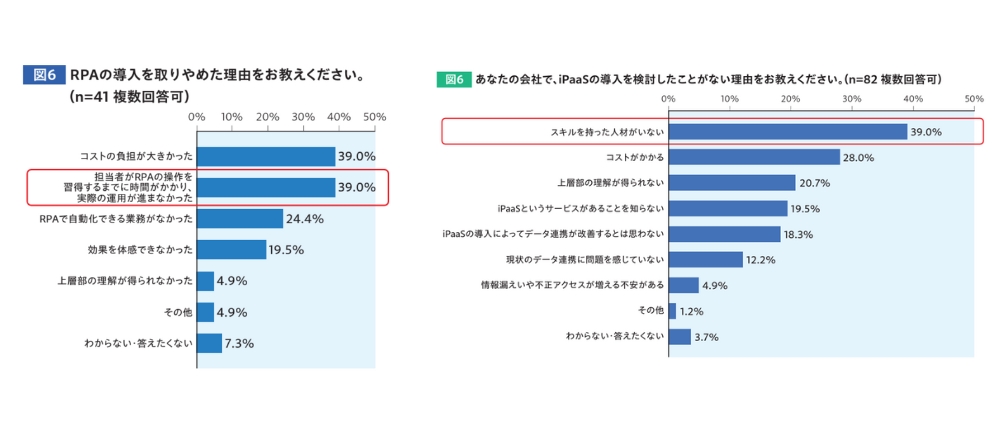

業務可視化ツールやRPA、iPaaSなどの導入は、手軽なDX手段として広く普及していますが、業務設計の知見がなければ部分的な自動化にとどまりやすく、プロセス全体の最適化にはつながりにくい傾向があります。

実際に、BizteXが2024年に実施した調査では、RPAを導入した企業の39.0%が「習得に時間がかかり、運用が進まなかった」と回答。iPaaSを導入しなかった理由としても、39.0%が「スキルを持つ人材がいない」ことを挙げています。

>>【調査レポート】RPAの導入効果を最大化するために、本当に重要なポイントとは?

>>【調査レポート】理想のワークフローを実現する「iPaaS」導入のポイントとは?

つまり、ツールの導入だけでは成果が出づらく、業務全体の設計や運用に伴走する支援体制が求められているのです。

支援の実行力と継続性が分断されている

コンサルもツールも「設計まで」「導入まで」とフェーズ単位の支援が主流であるため、継続的な改善や運用に関する支援が後手に回る傾向があります。

業務は常に変化するものですが、その変化に応じて業務設計を柔軟に見直すしくみがなければ、せっかくの改革も数ヶ月で形骸化してしまいます。今後は、業務設計を“仕組み化”し、継続的に改善がまわる体制が不可欠です。

\「結局使われない…」業務ツールの悩み、もう終わりにしませんか?/

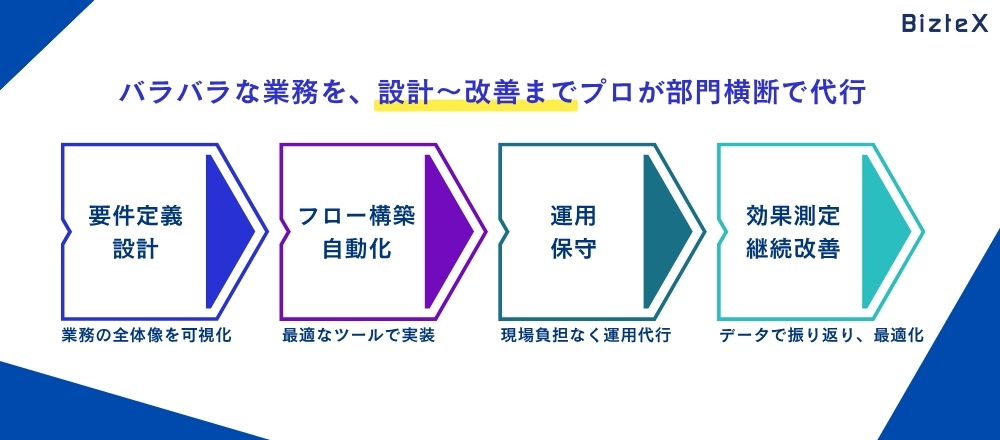

業務設計を実行可能にする新しい支援──IPOとは

こうした従来支援の限界を踏まえ、BizteXが新たに提唱しているのが「IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)」という業務設計・プロセス最適化の新しい形です。IPOでは、業務設計から運用・保守・改善までを一括で外部に委ねることができ、属人化や継続性の課題を根本から解消する仕組みが整っています。

ここではIPOの基本と、その優位性について見ていきます。

IPO(インテリジェント・プロセス・オーケストレーション)の概要

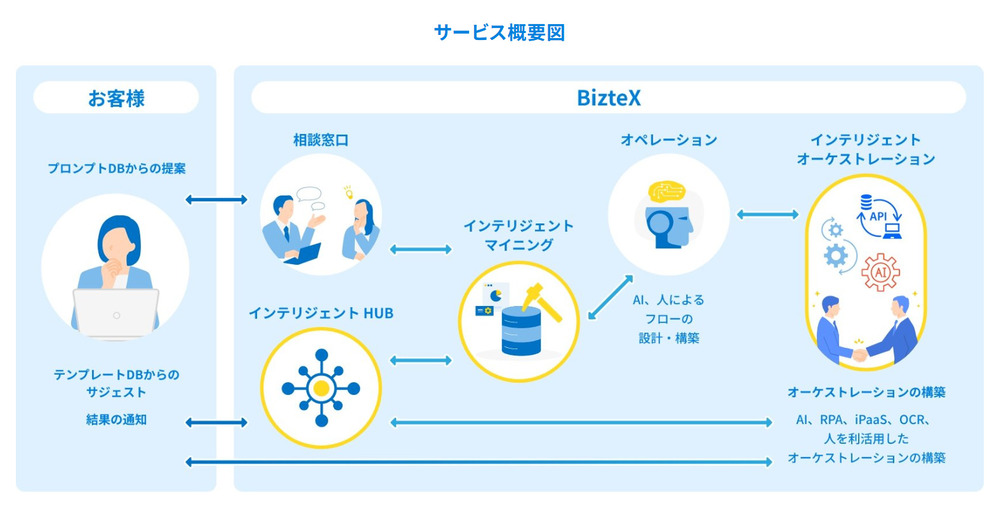

IPOとは、企業の業務プロセスを一つひとつのツール操作に分解するのではなく、全体を調和させて自動化・最適化する業務改善ソリューションです。

AI・RPA・iPaaS・OCRなどの複数テクノロジーに加え、知見を持つプロの人材がプロセス全体を設計・実行・改善する点に特長があります。従来のように「設計だけ」「導入だけ」ではなく、業務が企業の変化に合わせて動き続ける状態をつくる支援が可能です。

テクノロジーと人が連携してプロセス全体を最適化

IPOでは、AIによる業務分析やプロンプトベースのテンプレート提案などの仕組みを使いながら、業務の流れそのものを「設計可能なもの」としてとらえ直します。

そのうえで、人的支援と組み合わせて、柔軟かつ実行可能なプロセス設計を実現します。ツールの習得を求められることなく、現場の業務負荷をかけずにプロセス全体を変えられるのが特長です。

業務設計を「任せる」ことで継続的な改善まで可能にする仕組み

IPOでは、業務の可視化・設計から、構築・導入・保守・改善までを一気通貫で任せられるため、導入企業側はツールやプロセスの詳細設計に頭を悩ませる必要がありません。

このIPOをサービス化したBizteXの「インテリジェント フロー」では、導入後も自動で効果測定を行い、継続的な改善提案まで仕組み化されています。属人化から解放され、継続的に“動く業務設計”が維持できるのです。

インテリジェント フローでできる業務設計支援とは

インテリジェント フローは、企業が抱える業務の非効率を見つけ出し、業務の可視化・設計・構築・導入・保守・改善までをすべて一括で代行してくれる業務改善サービスです。

現場の人がツールを操作したり、資料を整理してフローを考えたりする必要はありません。RPA・AI・iPaaSなどのテクノロジーに加えて、業務設計に精通した専門チームが、企業の状況に合わせて最適な業務の形を提案・実行してくれます。

従来の業務設計と比べて、どれだけ効率化・進化しているのか?

インテリジェント フローを使えば、これまで手作業だった業務設計の各ステップが、以下のように自動化・効率化・高度化されます。

さらに、その後の導入・運用・保守・継続改善までを、一気通貫で任せることができます。

従来の業務設計では・・・

→現場ヒアリングやメモ、スプレッドシートを使って業務を洗い出すのに数週間。属人化の温床にも。

インテリジェント フローでは・・・

→「インテリジェント マイニング」というAIによる業務分析を使い、どの部署が・何に・どれだけ時間を使っているかを自動で可視化。人手や主観に頼らず、事実ベースでボトルネックや改善ポイントを把握できます。

従来の業務設計では・・・

→業務フローの再構築にはノウハウが必要で、コンサル費用もかかる。現場とのすり合わせも多大。

インテリジェント フローでは・・・

→AIが業務分析の結果から、改善に最適な「業務テンプレート」を自動で提示。このテンプレートは、過去30,000件以上の自動化実績をもとに構成されており、一般的な営業事務や経理業務などにすぐ適用できる“業務の型”です。

さらに、専任のプロフェッショナルが企業ごとの業種・業態・部門構成・システム環境に合わせて柔軟にカスタマイズしてくれるため、最短で現場にフィットした業務設計が完成します。

従来は・・・

→設計と導入が別ベンダーで、保守も社内任せ。能動的な改善提案はなく、放置されがち。

インテリジェント フローでは・・・

→プロが構築・導入・教育までを一貫して担い、現場に操作や設計を求めることはありません。導入後も「インテリジェント HUB」により、業務の進捗や改善効果がダッシュボードで可視化され、AIが継続的な改善提案まで自動で提示。導入だけで終わらず、データに基づいてプロセスを進化させ続ける、持続可能な業務改善が実現します。

\「ツールを使える人がいない」企業でも大丈夫!/

まとめ|業務設計は「任せて動く仕組み」で継続的に進化させる時代へ

業務設計は、棚卸しやフロー作成で終わるものではありません。

“設計した業務が動き続け、改善され続ける”仕組みをつくることが、本質的な最適化につながります。

従来のように、設計・導入・改善を個別に担う支援では、分断や形骸化が避けられません。いま求められているのは、業務設計から運用・改善までを一気通貫で任せられるしくみです。

「インテリジェント フロー」は、業務を可視化し、最適なプロセスを提案・構築するだけでなく、導入・定着・継続的な改善までを担います。属人化を防ぎ、業務を仕組みとして“持続的に機能させる”──それを実現する次世代の選択肢です。

▼"インテリジェント フロー"や"業務自動化"に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。