目次

INDEX

- 現場の従業員がRPAを扱えるのか不安があった

-

複数の社内システムへの登録業務にリソースを取られていた

- わかりやすいUIのBizteX robopを選ぶことで、従業員が楽しみながら業務自動化を実現

- IT資産登録業務では確認時間含め60分の作業が8分に短縮

RPA導入の背景・きっかけ

ITリテラシーが高くない従業員への浸透を考え、汎用性の高いRPAを導入したかった

――― RPAを導入している部署について教えてください。

青木さん:ヨシダは、日本初の歯科医療機器メーカーとして、明治39年に吉田製作所が創業しました。その後、昭和36年に販売・保守事業を分社化し、現在の株式会社ヨシダが設立されました。このような背景から、当社には営業職の従業員が多く在籍しています。情報システム部では、営業担当者がより働きやすい環境を整えるために、社内システムのIT支援や運用・保守、さらには内製化の推進など、幅広い業務を担っています。

また、情報システム部だけでなく、人事・経理・総務、センター業務、営業事務など、社内には多くの管理系部署が存在します。これらの部署が共通して利用する社内システムを標準化することも、私たちの重要な職務のひとつです。

RPA「BizteX robop」の導入に際しては、まずこれらの管理系部署から展開を進めてきました。現在、特に積極的にロボット作成を進め、多くの業務を自動化しているのは、業務部(物流管理部門)と管理部(経理)です。

――― RPAの導入を検討した背景やきっかけについて教えてください。

青木さん:前職でRPAの開発や社内推進を担当していた経験から、当社でも業務効率化を任されました。しかし、以前使用していたRPAツールはシステム担当者向けで、業務担当者には扱いづらく、展開に苦労した経緯があります。

私は、システムの本質は専門性ではなく汎用性にあると考えています。RPAは定型業務の自動化に適したツールですが、当社にはITリテラシーが高くない従業員も多く、従来のRPAでは活用が進まないと考えました。経営層からも「マウスとキーボードしか使えない従業員にもRPAを浸透させることが課題」との指摘があり、誰でも直感的に操作でき、業務担当者が主体となれるツールの導入を検討しました。

BizteX robopを選んだ理由

エラー時に自動で記録される動画によって原因を直感的に把握できる

――― 数あるRPA製品がある中でBizteX robopを選んだ理由を教えてください。

青木さん:さまざまなRPA製品を調査する中で、業務担当者向けのRPAがあることを知り、最終的にBizteX robopと他2社のRPAで比較・検討しました。ランニングコストや機能、サービス内容を総合的に判断した結果、BizteX robopを採用しました。

特に魅力的だったのは、RPAの処理がエラーになった際に、その瞬間の操作を動画として自動記録する機能が備わっていたことです。選定当時、この機能は他の2社のRPA製品にはなく、エラー分析や問い合わせ対応の時間を大幅に削減できる点が大きな決め手となりました。また、ITに詳しくない従業員でもエラーの原因を直感的に把握できることも大きな利点でした。

私自身、ついシステム開発者の視点で物事を考えがちで、エラー分析ではログやコンパイル情報を確認するのが当たり前になっていました。しかし、BizteX robopのように直感的なUIでエラーを可視化できる機能があるのは、非常にありがたいと感じています。

BizteX robopの活用例

IT資産の登録・削除業務を自動化

――― 多くの業務にBizteX robopをご活用いただいていますが、その中でも導入効果が大きかった業務は何でしょうか?

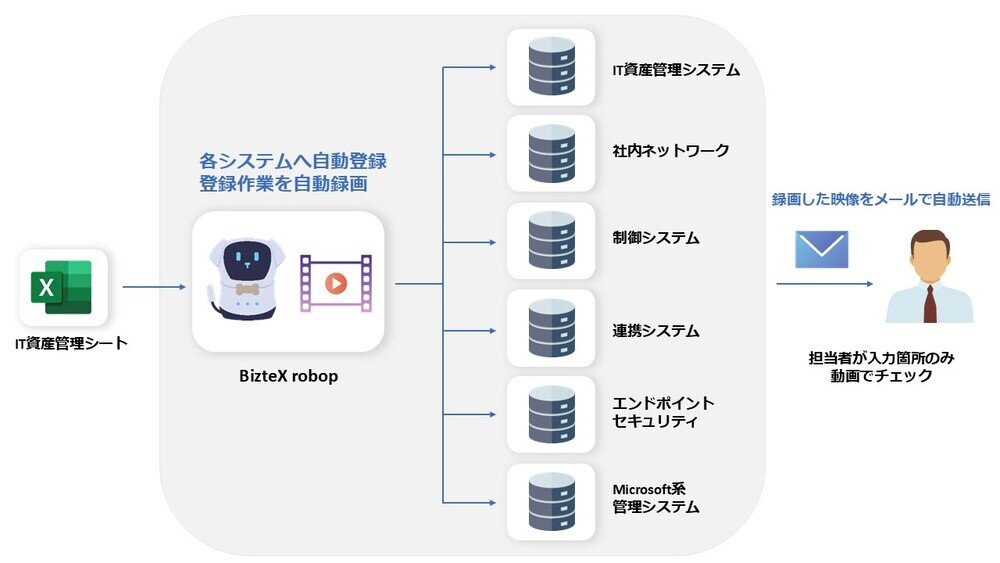

青木さん:当社では、PCをはじめとするIT資産を登録・削除する際に、複数の社内システムへ手作業で入力する必要がありました。具体的には、IT資産管理システム、社内ネットワーク、制御システム、連携システム、エンドポイントセキュリティ、Microsoft系の管理システムなど、一元管理ができていないシステムが多く、それぞれに個別の登録・削除作業を行う必要がありました。

BizteX robopを導入する前は、1回の登録・削除作業に30〜40分かかることもあり、非常に手間がかかっていました。そこで、「この作業をすべて自動化しよう」と考え、BizteX robopの導入に着手しました。

一部、ロボットが判別しにくいシステムでは手作業が必要な部分もありますが、それ以外の作業はすべてRPAが処理し、作業結果を動画で記録する仕組みを取り入れました。これにより、作業の確認も容易になりました。また、社内システムの仕様上、一括削除ができず手作業では1日がかりになるケースもありましたが、現在はRPAが最後まで確実に処理してくれるようになりました。

システム運用には予期せぬトラブルがつきものですが、そうした課題を解決する手段として、RPAは非常に有効だと実感しています。

BizteX robopは、私にとって非常に優秀な部下のような存在なので、敬意を込めて「RPA君」と呼んでいます。

BizteX robopの導入効果

確認時間を含めて60分の作業がたったの8分に短縮

――― IT資産登録業務を自動化した導入効果についてはいかがですか?

青木さん:IT資産登録業務を例に挙げると、導入前は登録に40分・確認に20分、計60分を要していました。しかし、現在は一部の作業を除き登録作業をRPAで自動化したことで、登録時間は3分、確認も5分、全体でわずか8分に短縮されました。

これは、RPAの作業結果をすべて動画で記録する仕組みを導入したことで、重要な部分のみを再生して確認できるようになり、社内システムへの手動ログインが不要になったことが大きな要因です。単に作業を自動化するだけでなく、確認作業まで含めた運用の最適化ができたことこそ、RPAの大きな恩恵だと感じています。

また、RPAの導入によりヒューマンエラーがなくなり、修正作業も不要になりました。手作業による入力ミスが発生しないため、後から修正や確認にかかる時間も大幅に削減されました。

結果として、導入前の60分が8分に短縮され、完全に自動化できた業務では、作業者・確認者の2名体制を確認者1名に削減することも可能になりました。

全体では、57個のロボットを稼働させ、1日あたり251分相当の時間削減(年間約1,600時間削減)を達成しました。これは、導入からわずか1年での成果です。

――― BizteX robopの操作感はいかがでしたか?導入で苦労したことはありますか?

青木さん: BizteX robopは、UIが直感的で操作しやすく、他のRPAと比較しても圧倒的にシンプルで使いやすいと感じています。そのため、情報システム部としても各部門への導入を推進しやすいツールだと思います。実際に、ロボットの導入も着実に進んでいます。

しかし、現在は各部署にRPA専用の実行環境が整っておらず、手動でロボットを実行しているのが課題です。その影響で、一部の社員から「手作業のほうが早いのでは?」と誤解されることがあり、もどかしく感じています。

「違うんです!完全自動化すれば、この作業自体が不要になるんです!」と、一刻も早く実感してもらいたいですね。

ロボットをスケジュール実行できる環境が整えば、手作業は不要になります。そのため、勉強会を通じてRPAのメリットを伝え、理解を深めてもらう取り組みを進めています。

――― 業務の自動化を進めるうえで、工夫していることはありますか?

青木さん:RPAの開発者を育成するために、月2回のオンライン勉強会を開催しています。基本的には全員が参加できる場を設けており、総勢25名のうち毎回17〜18名が参加しています。取締役の宮﨑も、時折この勉強会に参加することがあります。

勉強会では、変数の概念や扱い方を視覚的に理解しやすいように絵で表現するなど、基礎から丁寧にレクチャーしています。また、このシステムがどのように使われているのかを具体的に説明し、実践的な知識を深められるよう工夫しています。

さらに、目標を設定し、作業時間の短縮効果や作成したロボットの数を数値化することで、参加者のモチベーション向上につなげています。加えて、自由課題を与え、各自が何らかの自動化フローを作成することを目標とするなど、実践的な学習環境を整えています。

大山さん:私は管理側の立場なので、実際にロボットの作成はしていませんが、見ていて感心するのは、最初は情報システム部内で小規模に導入を進め、その後、勉強会を活用しながら徐々に社内へ展開していったことです。さらに、上司を巻き込んで推進し、拡大の仕組みをしっかりと作り上げていきました。

また、発表会を開催し、メンバーが自身の経験や苦労した点を共有することで、BizteX robopが社内で当たり前のツールとして定着しつつあります。

――― 導入後、社員の方やご自身の仕事への影響はいかがですか?

青木さん:導入当初は、私の伝え方が十分でなかったこともあり、RPAを単純な定型業務の自動化ツールと捉え、「自動化できる業務はそれほど多くないのでは?」と疑問を持つ社員もいました。また、RPAに対して抵抗感を持つ方や、初めから「難しそう」と決めつけてしまう方も多く、開発者を増やすのに苦労しました。

しかし、実際に使い始めると想像以上に簡単にRPA化できることを実感し、最初は戸惑っていた社員も次第に慣れていきました。中には、「RPAを作るのが楽しい」と言ってくれる人もいて、BizteX robopを選んでよかったと改めて実感しました。

大山さん:定年を迎えた社員の方が、「毎月の勉強会のおかげで、自力でロボット開発ができるようになり、定着させることができました。本当にありがとうございます」と言ってくださったこともありましたよね。

青木さん:そうですね。RPAの社内浸透に苦労し、悩んでいた時期だったので、その言葉を聞いたときは「今のやり方は間違っていなかったんだ」と胸が熱くなりました。

BizteXのサポートについて

精度の高い改善案と手厚いサポート

――― 弊社のサポート対応についてお聞かせください。

青木さん:BizteX robopは異常終了したロボットファイルと動画をセットで送信できる環境が整っているため、ヘルプページ経由での回答や改善方法の精度が高く、非常に助かっています。

また、担当者の方にはRPA勉強会に参加していただいており、その対応の手厚さには驚いています。「え?こんな会社、他にあるの?」と思うほどです。本当にいつもありがとうございます。

BizteX robopを導入した感想

DX化の第一歩を踏み出すことができた

青木さん:まず、弊社がDX化の第一歩を踏み出せたことは、大きな成果だと感じています。これまで人手に頼らざるを得なかった業務に対し、RPAという新たなツールを導入したことで、従業員の仕事に対する意識にも少しずつ変化が生まれています。

今後もRPAを活用しながら、DX推進に取り組んでいきたいですね。

大山さん: BizteX robopの導入を通じて、業務プロセスの見直しが進みました。その結果、新たな議論が活発になり、業務改善の良い循環が生まれています。

RPA活用の展望

マクロ依存によって属人化している業務をRPAで代替していきたい

青木さん:多くのロボットが稼働する中、いまだに課題となっているのが、前任者が作成したマクロで動くユーザーアカウントの登録業務です。マクロがブラックボックス化しており、問題発生時の改修が困難なため、業務の継続性を確保するためにもBizteX robopによる自動化を進めたいと考えています。

属人化したシステムは、作成者の退職によって業務が停滞するリスクを抱えています。誰でも使える汎用的な仕組みを構築することが、企業の持続的な成長には不可欠です。

当社には、まだ標準化が進んでいない社内システムが多く残されています。これらの課題を解決するため、今後もBizteX robopを積極的に活用していく予定です。

また、毎回の勉強会をはじめとする手厚いサポートに、弊社一同、大変感謝しております。引き続きご支援をいただきながら、さらにBizteX robopの活用を推進していきたいと思います。

まとめ

今回インタビューにご協力いただいた株式会社ヨシダ様は、BizteX robopを導入し、1年で57個のロボットを作成し、1日あたり251分相当の時間削減(年間1,600時間削減)を実現しています。

今後も、BizteX robopを活用し、さらに多くの部署で業務効率化が進むことが期待されます。

DX化にお悩みの方やRPAに興味をお持ちの方は、ぜひ下記の資料をダウンロードしてご確認ください。

- robopの活用事例をご紹介 -事例資料ダウンロード

は、お客様の

は、お客様の